お子さまが毎日抱きしめているぬいぐるみ、きちんと除菌していますか? ぬいぐるみは子どもたちの大切な友達ですが、実は目に見えない汚れやダニ、雑菌がたくさん潜んでいる可能性があります。 特に赤ちゃんや小さなお子さまは、ぬいぐるみを口に入れたり、顔をうずめたりすることが多いため、清潔に保つことがとても重要です。

しかし、ぬいぐるみの除菌方法について悩んでいる保護者の方も多いのではないでしょうか。 「どんな除菌スプレーを選べばいいの?」「赤ちゃんが舐めても大丈夫?」「洗えないぬいぐるみはどうすればいい?」など、さまざまな疑問があるはずです。

この記事では、ぬいぐるみの除菌スプレーの選び方から使い方、トラブル対処法まで、安全で効果的な除菌方法を詳しく解説します。 お子さまの健康を守りながら、大切なぬいぐるみを清潔に保つための完全ガイドとして、ぜひ参考にしてください。

目次

ぬいぐるみに除菌スプレーが必要な理由

赤ちゃんや子供の健康を守るために

赤ちゃんは生まれてから約6ヶ月間、お母さんからもらった抗体によって守られています。 しかし、生後6ヶ月を過ぎると、その抗体の効果が徐々に薄れていき、細菌やウイルスへの抵抗力が弱まってきます。 この時期の赤ちゃんは何でも口に入れて確かめる習性があるため、ぬいぐるみを舐めたり噛んだりすることで、病原菌に感染するリスクが高まるのです。

実際に、ぬいぐるみには想像以上に多くの細菌が付着しています。 ある研究によると、子どもが日常的に使用しているぬいぐるみから、1平方センチメートルあたり数万個もの細菌が検出されたという報告もあります。 これらの細菌の中には、風邪やインフルエンザ、胃腸炎などの原因となるものも含まれている可能性があります。

特に注意が必要なのは、以下のような状況です:

- 複数の子どもでぬいぐるみを共有している場合

- 外出先に持ち歩いている場合

- ペットと一緒に遊んでいる場合

- 食べこぼしや飲み物がこぼれた場合

- 子どもが体調を崩している時期

これらの状況では、通常よりも頻繁に除菌を行うことが大切です。 定期的な除菌スプレーの使用により、病原菌の繁殖を抑制し、お子さまの健康を守ることができます。

ダニやアレルゲン対策としての重要性

ぬいぐるみは、ダニにとって格好の住処となってしまいます。 温かく湿度のある環境を好むダニは、子どもの汗や皮脂、フケなどを栄養源として、ぬいぐるみの中で急速に繁殖します。 一般的な家庭のぬいぐるみには、数千から数万匹のダニが生息している可能性があるといわれています。

ダニの死骸やフンは、アレルギー性鼻炎やぜんそく、アトピー性皮膚炎などのアレルゲンとなります。 特に小さな子どもは免疫システムが未発達なため、これらのアレルゲンに対して過敏に反応しやすく、健康被害につながる可能性が高いのです。 除菌スプレーを定期的に使用することで、ダニの繁殖を抑え、アレルゲンの発生を最小限に抑えることができます。

ダニ対策として効果的な除菌方法:

| 対策方法 | 効果 | 頻度の目安 |

|---|---|---|

| 除菌スプレーの使用 | ダニの繁殖抑制 | 週1〜2回 |

| 天日干し | ダニの死滅(表面のみ) | 月2〜4回 |

| 黒いビニール袋での熱処理 | ダニの死滅(内部まで) | 月1回 |

| 洗濯・丸洗い | ダニとアレルゲンの除去 | 3ヶ月に1回 |

また、ハウスダストや花粉、ペットの毛なども、ぬいぐるみに付着しやすいアレルゲンです。 これらの物質は、子どものアレルギー症状を悪化させる原因となるため、除菌スプレーと併せて、こまめな掃除機がけやブラッシングも重要になります。

洗えないぬいぐるみのケア方法

すべてのぬいぐるみが洗濯できるわけではありません。 電池が入っているもの、音が鳴るもの、大型のもの、アンティークや希少価値のあるものなど、水洗いができないぬいぐるみも多く存在します。 このような洗えないぬいぐるみこそ、除菌スプレーが重要な役割を果たすのです。

洗えないぬいぐるみは、表面の汚れやほこりを取り除いた後、除菌スプレーで清潔に保つことが基本となります。 まず、やわらかいブラシや掃除機の弱い吸引力で、表面のほこりやゴミを丁寧に取り除きます。 その後、除菌スプレーを全体にまんべんなく噴霧し、しっかりと乾燥させることが大切です。

洗えないぬいぐるみの除菌手順:

- 表面のほこりをブラシで払い落とす

- 掃除機で細かいゴミを吸い取る

- 除菌スプレーを20〜30cm離して噴霧

- 風通しの良い場所で完全に乾燥させる

- 必要に応じて消臭スプレーも使用

特に注意したいのは、装飾が多いぬいぐるみや、毛足の長いぬいぐるみです。 これらは汚れが溜まりやすく、除菌も行き届きにくいため、より丁寧なケアが必要になります。 除菌スプレーを使用する際は、毛の流れに沿って噴霧し、内部まで成分が浸透するようにすることがポイントです。

ぬいぐるみに使える除菌スプレーの種類と特徴

アルコール系除菌スプレーの効果と注意点

アルコール系除菌スプレーは、即効性があり、多くの細菌やウイルスに対して効果を発揮します。 特にインフルエンザウイルスや新型コロナウイルスなどのエンベロープウイルスには高い効果を示し、短時間で除菌できるのが大きな特徴です。 揮発性が高いため、スプレー後の乾燥も早く、使い勝手が良いという利点もあります。

しかし、アルコール系除菌スプレーには注意すべき点もいくつかあります。 まず、赤ちゃんや小さな子どもの中には、アルコールアレルギーを持つ場合があることです。 アレルギー反応として、皮膚の発赤やかゆみ、呼吸器症状などが現れる可能性があるため、初めて使用する際は少量から試すことが重要です。

アルコール系除菌スプレーのメリット・デメリット:

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 即効性が高い | アレルギーリスクがある |

| 幅広い菌・ウイルスに効果的 | 引火性がある |

| 乾燥が早い | ノロウイルスなどには効果が低い |

| 残留物が少ない | 頻繁な使用で素材を傷める可能性 |

また、アルコールは引火性があるため、火気の近くでの使用は厳禁です。 ストーブやコンロ、タバコなどの火気から離れた場所で使用し、使用後は十分に換気を行うことが大切です。

濃度による効果の違い

アルコール系除菌スプレーの効果は、アルコール濃度によって大きく変わります。 最も除菌効果が高いとされているのは、エタノール濃度70〜95%の範囲です。 特に70〜80%の濃度では、細菌の細胞膜を効果的に破壊し、内部のたんぱく質を変性させることで、高い除菌効果を発揮します。

濃度が60%未満になると、除菌効果が著しく低下してしまいます。 一方で、95%を超える高濃度のアルコールは、瞬時に揮発してしまうため、十分な除菌時間が確保できず、かえって効果が低下することがあります。 市販の除菌スプレーを選ぶ際は、必ずアルコール濃度を確認し、70%以上のものを選ぶことが重要です。

濃度別の除菌効果の目安:

- 30〜50%:除菌効果はほとんど期待できない

- 50〜60%:一部の細菌には効果があるが、ウイルスには不十分

- 60〜70%:多くの細菌に効果があるが、一部のウイルスには不十分

- 70〜80%:最も効果的な濃度帯、幅広い菌・ウイルスに有効

- 80〜95%:高い除菌効果があるが、揮発が早い

- 95%以上:揮発が早すぎて効果が低下する可能性

ぬいぐるみに使用する場合は、70〜80%の濃度のものが最適です。 この濃度であれば、効果的な除菌ができる上、素材へのダメージも比較的少なく済みます。

素材への影響と色落ちリスク

アルコール系除菌スプレーを使用する際、最も注意が必要なのが素材への影響です。 特に塗装された部分や、プリントが施されている部分は、アルコールによって色落ちや変色を起こす可能性があります。 高級なぬいぐるみや、思い出の品である場合は、目立たない部分で試してから使用することをおすすめします。

素材別の注意点をまとめると、綿や麻などの天然素材は比較的アルコールに強く、色落ちのリスクも低めです。 しかし、レーヨンやアセテートなどの再生繊維は、アルコールによって変質する可能性があります。 また、合成皮革や塩化ビニル製の部分は、アルコールで硬化したり、ひび割れを起こしたりすることがあります。

使用前のテスト方法:

- ぬいぐるみの目立たない部分を選ぶ

- 綿棒にアルコールを含ませて軽く押し当てる

- 5分程度待って変色や変質がないか確認

- 問題なければ全体に使用可能

また、毛足の長いぬいぐるみの場合、アルコールによって毛がごわついたり、風合いが変わったりすることもあります。 このような場合は、アルコール濃度の低いものを選ぶか、他の種類の除菌スプレーを検討することも必要です。

次亜塩素酸系除菌スプレーの特徴

次亜塩素酸系除菌スプレーは、アルコールでは除菌できないノロウイルスやロタウイルスにも効果を発揮する強力な除菌剤です。 医療現場や飲食店などでも広く使用されており、その除菌力の高さは実証されています。 特に胃腸炎が流行する時期には、次亜塩素酸系の除菌スプレーが重要な役割を果たします。

次亜塩素酸には、次亜塩素酸ナトリウムと次亜塩素酸水の2種類があります。 次亜塩素酸ナトリウムは、いわゆる塩素系漂白剤の主成分で、強力な除菌力を持ちますが、刺激が強く取り扱いに注意が必要です。 一方、次亜塩素酸水は、次亜塩素酸ナトリウムよりも低刺激で、安全性が高いという特徴があります。

次亜塩素酸系除菌スプレーの特徴:

| 項目 | 次亜塩素酸ナトリウム | 次亜塩素酸水 |

|---|---|---|

| 除菌力 | 非常に高い | 高い |

| 刺激性 | 強い | 弱い |

| 保存性 | 良い | やや劣る |

| におい | 塩素臭が強い | ほぼ無臭 |

| 安全性 | 要注意 | 比較的安全 |

ぬいぐるみの除菌には、0.02%程度に希釈した次亜塩素酸ナトリウム溶液、または市販の次亜塩素酸水スプレーが適しています。 この濃度であれば、効果的な除菌ができる上、素材への影響も最小限に抑えることができます。

除菌力と安全性のバランス

次亜塩素酸系除菌スプレーの最大の特徴は、高い除菌力と適切に使用すれば安全性も確保できるバランスの良さです。 特に次亜塩素酸水は、有機物と反応すると水に戻る性質があるため、残留物の心配が少ないというメリットがあります。 WHOやFDAでも食品添加物として認可されており、適切な濃度であれば人体への影響も最小限です。

除菌力の面では、細菌、ウイルス、真菌(カビ)など、幅広い微生物に効果を発揮します。 特にノロウイルスやロタウイルスなど、アルコールでは除菌しきれないノンエンベロープウイルスにも有効なのは大きな強みです。 インフルエンザやコロナウイルスはもちろん、大腸菌やサルモネラ菌、黄色ブドウ球菌などの病原菌にも効果があります。

効果的な使用方法のポイント:

- 汚れを事前に取り除いてから使用する

- 十分な量を噴霧し、一定時間(30秒〜1分)作用させる

- 使用後は必要に応じて水拭きする

- 直射日光を避けて保管する

ただし、次亜塩素酸は光や熱、有機物との接触で分解されやすいという特性があります。 そのため、使用期限を守り、適切な保管方法を心がけることが重要です。

赤ちゃんにも安心な理由

次亜塩素酸水が赤ちゃんのいる家庭で選ばれる理由は、その安全性の高さにあります。 適切な濃度(50〜200ppm)の次亜塩素酸水は、皮膚への刺激が少なく、万が一口に入っても大きな問題にはなりません。 実際に、歯科医院では口腔内の消毒にも使用されているほど、安全性が確認されています。

さらに、次亜塩素酸水は有機物と反応すると水に変化するため、ぬいぐるみに残留する心配がありません。 赤ちゃんがぬいぐるみを舐めたり、顔をうずめたりしても、化学物質による健康被害のリスクが極めて低いのです。 また、塩素系特有の強い刺激臭もほとんどなく、使用時の不快感も少ないという利点があります。

赤ちゃんへの安全性を確保するためのポイント:

- 必ず適切な濃度(50〜200ppm)のものを選ぶ

- スプレー後は十分に乾燥させてから赤ちゃんに渡す

- 直接赤ちゃんの肌や顔に噴霧しない

- 使用期限を守り、劣化したものは使用しない

- 他の洗剤や薬品と混ぜない

市販の赤ちゃん用品専用の次亜塩素酸水スプレーも多く販売されています。 これらは濃度が適切に調整されており、安全性試験もクリアしているため、初めて使用する方にもおすすめです。

天然成分系除菌スプレーの選択肢

化学物質に敏感な赤ちゃんや、アレルギー体質のお子さまがいる家庭では、天然成分系の除菌スプレーが注目されています。 植物由来の成分や、天然の抗菌物質を利用した除菌スプレーは、安全性が高く、環境にも優しいという特徴があります。 近年では技術の進歩により、天然成分でも十分な除菌効果を持つ製品が増えてきました。

代表的な天然成分として、ティーツリーオイル、ユーカリオイル、グレープフルーツ種子エキスなどがあります。 これらの成分は、古くから民間療法で使用されてきた歴史があり、抗菌・抗ウイルス作用が科学的にも証明されています。 また、柿渋エキスや緑茶カテキンなど、日本独自の天然成分を使用した製品も人気があります。

天然成分系除菌スプレーの主な成分と効果:

| 成分 | 効果 | 特徴 |

|---|---|---|

| ティーツリーオイル | 抗菌・抗真菌 | さわやかな香り |

| ユーカリオイル | 抗菌・抗ウイルス | 清涼感のある香り |

| グレープフルーツ種子エキス | 幅広い抗菌作用 | ほぼ無臭 |

| 柿渋エキス | 抗菌・消臭 | 日本古来の成分 |

| 緑茶カテキン | 抗菌・抗ウイルス | お茶の香り |

ただし、天然成分だからといって必ずしも安全というわけではありません。 エッセンシャルオイルなどは濃度が高いと刺激になることがあり、特定の植物にアレルギーがある場合は注意が必要です。 また、化学合成品と比べると除菌力がマイルドな傾向があるため、使用頻度を増やすなどの工夫が必要になることもあります。

天然成分系を選ぶ際の注意点:

- 成分表示をしっかり確認する

- アレルギーテストを事前に行う

- 除菌効果のデータがある製品を選ぶ

- 使用期限が短い場合があるので注意

- 価格が高めになる傾向がある

安全で効果的な除菌スプレーの選び方

赤ちゃんが舐めても安全な成分を確認

赤ちゃんや小さな子どもがいる家庭で除菌スプレーを選ぶ際、最も重要なのは安全性です。 子どもはぬいぐるみを口に入れることが多いため、万が一舐めても健康に害のない成分であることが絶対条件となります。 製品を選ぶ際は、必ず成分表示を確認し、食品添加物として認可されているものや、口に入っても安全とされているものを選びましょう。

安全性の高い成分として、次亜塩素酸水(適切な濃度)、食品用アルコール、天然由来成分などが挙げられます。 これらの成分は、適切に使用すれば人体への影響が最小限で、赤ちゃんが触れても安心です。 一方で、界面活性剤や防腐剤、香料などの添加物が多く含まれているものは避けた方が良いでしょう。

安全性確認のチェックポイント:

- 「食品添加物」「口に入っても安全」などの表示があるか

- 第三者機関による安全性試験をクリアしているか

- アレルギーテスト済みの表示があるか

- 刺激性試験の結果が公開されているか

- メーカーの信頼性(実績・評判)はどうか

また、パッチテストの実施も重要です。 初めて使用する除菌スプレーは、まず大人の肌で試し、問題がなければ子どもの肌の目立たない部分でテストしてみましょう。 24時間経過しても赤みやかゆみがなければ、安全に使用できる可能性が高いです。

製品選びの際は、「赤ちゃん用」「ベビー用」と明記されているものを選ぶのも一つの方法です。 これらの製品は、より厳しい安全基準をクリアしており、刺激の少ない成分で作られています。 ただし、必ずしも「赤ちゃん用=最も効果的」というわけではないので、用途に応じて選択することが大切です。

ぬいぐるみの素材別の相性

ぬいぐるみに使用されている素材は多種多様で、それぞれの素材によって適した除菌スプレーが異なります。 素材との相性を考えずに除菌スプレーを使用すると、色落ちや変質、劣化などのトラブルを引き起こす可能性があります。 大切なぬいぐるみを長く愛用するためにも、素材に合った除菌方法を選ぶことが重要です。

まず、ぬいぐるみのタグや説明書で素材を確認しましょう。 多くのぬいぐるみには洗濯表示タグが付いており、素材や取り扱い方法が記載されています。 タグがない場合は、見た目や手触りから素材を推測し、目立たない部分でテストしてから使用することをおすすめします。

素材確認の方法:

- 洗濯表示タグをチェック

- メーカーのウェブサイトで確認

- 購入時の説明書を参照

- 見た目と手触りから判断

- 不明な場合は安全な方法を選択

また、ぬいぐるみには複数の素材が組み合わされていることも多いです。 本体は綿でも、目はプラスチック、リボンはサテンといった具合に、部位によって素材が異なる場合があります。 このような場合は、最もデリケートな素材に合わせて除菌スプレーを選ぶことが安全です。

布製・綿素材の場合

布製や綿素材のぬいぐるみは、最も一般的で扱いやすい素材です。 綿は天然繊維で吸水性が高く、多くの除菌スプレーと相性が良いのが特徴です。 アルコール系、次亜塩素酸系、天然成分系のいずれの除菌スプレーも使用可能で、適切に使用すれば色落ちや劣化のリスクも比較的低いです。

綿素材のぬいぐるみに除菌スプレーを使用する際は、まず表面のほこりを取り除いてから噴霧します。 綿は吸水性が高いため、スプレーした液体を素早く吸収しますが、その分乾燥にも時間がかかります。 十分に乾燥させないとカビの原因になるため、風通しの良い場所で完全に乾かすことが重要です。

布製・綿素材への除菌スプレー使用手順:

- ブラシで表面のほこりを払う

- 20〜30cm離して全体に噴霧

- 毛並みに沿って軽くブラッシング

- 風通しの良い場所で24時間以上乾燥

- 必要に応じて繰り返し処理

色柄物の綿素材の場合は、特に注意が必要です。 染料によっては除菌スプレーの成分と反応して色落ちすることがあるため、必ず目立たない部分でテストしてください。 また、オーガニックコットンなど、特殊な加工が施されている素材は、メーカー推奨の方法に従うことが大切です。

合成繊維・ポリエステルの場合

ポリエステルなどの合成繊維は、耐久性が高く、多くの除菌スプレーに対して安定した素材です。 水分を吸収しにくい特性があるため、除菌スプレー後の乾燥も比較的早く、カビの心配も少ないのが利点です。 ただし、高濃度のアルコールや強い薬品には注意が必要で、素材が硬化したり、光沢が失われたりすることがあります。

合成繊維のぬいぐるみには、アルコール濃度70%程度の除菌スプレーか、次亜塩素酸水が適しています。 これらは合成繊維にダメージを与えにくく、効果的な除菌ができます。 ただし、アクリルやナイロンなど、合成繊維の種類によっては特性が異なるため、素材に応じた配慮が必要です。

合成繊維別の注意点:

| 素材 | 適した除菌スプレー | 注意点 |

|---|---|---|

| ポリエステル | アルコール系・次亜塩素酸系 | 高温に弱い |

| アクリル | 低濃度アルコール・天然成分系 | 毛玉ができやすい |

| ナイロン | 次亜塩素酸系・天然成分系 | 紫外線で劣化 |

| ポリウレタン | 天然成分系 | アルコールで硬化の恐れ |

また、ぬいぐるみの中綿も確認が必要です。 ポリエステル綿の場合は問題ありませんが、ビーズやペレットが入っている場合は、水分が内部に浸透しないよう注意しながら表面のみを除菌します。

香料・添加物の有無をチェック

除菌スプレーに含まれる香料や添加物は、除菌効果には直接関係ありませんが、子どもの健康に影響を与える可能性があります。 特に香料は、アレルギーや頭痛、吐き気などの原因となることがあるため、できるだけ無香料のものを選ぶことをおすすめします。 赤ちゃんは嗅覚が敏感なため、強い香りはストレスになることもあります。

添加物についても同様に注意が必要です。 防腐剤、安定剤、界面活性剤などは、製品の品質を保つために必要な場合もありますが、過剰に含まれているものは避けるべきです。 特に、パラベンやフェノキシエタノールなどの防腐剤は、敏感肌の子どもには刺激となる可能性があります。

避けるべき添加物の例:

- 合成香料(特に強い香りのもの)

- パラベン類(防腐剤)

- フェノキシエタノール(防腐剤)

- 合成着色料

- 強い界面活性剤

一方で、必要最小限の添加物は製品の安定性や効果を保つために重要です。 例えば、次亜塩素酸水には安定剤が必要な場合があり、これがないと効果が急速に低下してしまいます。 大切なのは、必要な添加物と不要な添加物を見極め、子どもにとって最も安全な選択をすることです。

成分表示の見方のポイント:

- 成分は含有量の多い順に記載されている

- 「無添加」表示の内容を具体的に確認

- 「○○フリー」の表示をチェック

- アレルギー表示の有無を確認

- 製造国や認証マークも参考にする

除菌スプレーの正しい使い方とコツ

スプレー前の準備と下処理

除菌スプレーの効果を最大限に発揮させるためには、適切な準備と下処理が欠かせません。 汚れやほこりが付着した状態で除菌スプレーを使用しても、十分な効果は期待できません。 まず、ぬいぐるみの表面の汚れを丁寧に取り除くことから始めましょう。

準備の第一歩は、ぬいぐるみ全体のほこりを払うことです。 やわらかいブラシや洋服ブラシを使って、毛並みに沿って優しくブラッシングします。 特に、毛足の長いぬいぐるみは、ほこりが奥に入り込みやすいので、念入りにブラッシングすることが大切です。

下処理の手順:

- 全体のほこりをブラシで払い落とす

- 掃除機の弱モードで細かいゴミを吸い取る

- シミや汚れがある場合は部分洗いする

- 濡れた部分はしっかり乾燥させる

- 破損や綻びがないか確認し、必要なら修繕する

次に、目に見える汚れやシミがある場合は、部分的に処理します。 中性洗剤を薄めた溶液を作り、清潔な布やスポンジで汚れた部分を軽くたたくように拭き取ります。 このとき、汚れを広げないよう、外側から内側に向かって処理することがポイントです。

また、除菌スプレーを使用する環境の準備も重要です。 換気の良い場所を選び、床に新聞紙やビニールシートを敷いて作業スペースを確保します。 小さな子どもやペットが近くにいない時間帯を選び、安全に作業できる環境を整えましょう。

効果的なスプレー方法と量の目安

除菌スプレーの使用方法は、製品によって多少異なりますが、基本的な原則は共通しています。 適切な距離から適量を噴霧することで、ムラなく効果的に除菌することができます。 一般的には、ぬいぐるみから20〜30cm離して、全体が軽く湿る程度にスプレーするのが基本です。

スプレーの量は、ぬいぐるみの大きさや素材によって調整が必要です。 小さなぬいぐるみ(20cm以下)なら5〜10プッシュ、中型(20〜40cm)なら10〜20プッシュ、大型(40cm以上)なら20プッシュ以上が目安となります。 ただし、一度に大量にスプレーするのではなく、少量ずつ何回かに分けて噴霧することが大切です。

サイズ別スプレー量の目安:

| ぬいぐるみのサイズ | スプレー回数 | 所要時間 |

|---|---|---|

| 小型(〜20cm) | 5〜10回 | 1〜2分 |

| 中型(20〜40cm) | 10〜20回 | 2〜3分 |

| 大型(40cm〜) | 20回以上 | 3〜5分 |

| 特大(60cm〜) | 30回以上 | 5分以上 |

また、スプレーする順番も重要です。 まず裏面や底面から始めて、次に側面、最後に表面という順番で進めると、効率的に作業できます。 特に子どもが頻繁に触る部分や、口をつけやすい部分は、重点的に除菌することが大切です。

適切な距離と角度

除菌スプレーを使用する際の距離と角度は、効果的な除菌のために非常に重要な要素です。 近すぎると一箇所に集中してしまい、素材を傷める可能性があり、遠すぎると十分な量が付着せず、除菌効果が低下します。 理想的な距離は20〜30cmで、この距離を保つことで、霧状の除菌液が均一に広がります。

スプレーの角度については、ぬいぐるみの表面に対して垂直(90度)に噴霧するのが基本です。 ただし、毛足の長いぬいぐるみや、複雑な形状の部分では、角度を変えながら噴霧することで、奥まで除菌液を行き渡らせることができます。 首の後ろ、脇の下、縫い目の部分など、見落としがちな箇所も忘れずに処理しましょう。

効果的なスプレー角度のポイント:

- 基本は垂直(90度)で噴霧

- 毛足の長い部分は45度の角度で

- 縫い目や折り目は様々な角度から

- 凹凸のある部分は近づけて丁寧に

- 目や鼻などの小さなパーツは綿棒で塗布

また、スプレーボトルの持ち方も大切です。 しっかりと握り、一定のリズムでプッシュすることで、均一な噴霧ができます。 手首を固定し、腕全体を動かすようにすると、安定した距離と角度を保つことができます。

まんべんなく行き渡らせるテクニック

ぬいぐるみ全体にまんべんなく除菌スプレーを行き渡らせるには、いくつかのテクニックがあります。 最も効果的なのは、セクション分けして順番に処理する方法です。 大きなぬいぐるみを頭部、胴体、手足などに分けて、各部分を丁寧に処理していきます。

まず、全体を軽く一通りスプレーしてから、細部を重点的に処理するという2段階方式も効果的です。 1回目は全体的な除菌を目的とし、2回目は汚れやすい部分や、普段触れることの多い部分を集中的に除菌します。 この方法により、ムラなく、かつ効率的に除菌することができます。

まんべんなく除菌するためのコツ:

- ぬいぐるみを回転させながらスプレー

- 上下左右から角度を変えて噴霧

- 毛並みを逆立てて奥までスプレー

- スプレー後に軽くもみ込む

- 最後に全体を軽くブラッシング

特に注意が必要なのは、ぬいぐるみの内側や隠れた部分です。 服を着ているぬいぐるみの場合は、服を脱がせるか、めくって内側もしっかり除菌します。 また、ポケットやフードの内側、マジックテープの裏側など、見落としがちな部分も忘れずに処理することが大切です。

乾燥時間と換気の重要性

除菌スプレー使用後の乾燥は、除菌効果を確実にし、カビの発生を防ぐために極めて重要なプロセスです。 十分に乾燥させないまま子どもに渡してしまうと、湿った状態が続き、かえって雑菌が繁殖する原因になってしまいます。 また、除菌成分が残留している状態で使用すると、子どもの健康に影響を与える可能性もあります。

乾燥時間は、使用した除菌スプレーの種類、噴霧量、気温、湿度などによって大きく異なります。 アルコール系は揮発性が高いため1〜2時間程度で乾燥しますが、次亜塩素酸系や天然成分系は3〜6時間、場合によっては24時間以上必要なこともあります。 完全に乾燥したかどうかは、手で触って湿り気がないこと、においが残っていないことで確認できます。

除菌スプレー別の乾燥時間目安:

| 除菌スプレーの種類 | 表面乾燥 | 完全乾燥 | 確認方法 |

|---|---|---|---|

| アルコール系(70%) | 30分〜1時間 | 1〜2時間 | においの確認 |

| 次亜塩素酸系 | 1〜2時間 | 3〜6時間 | 触感とにおい |

| 天然成分系 | 2〜3時間 | 6〜24時間 | 完全な乾燥感 |

換気も乾燥と同様に重要です。 除菌スプレーの成分が室内に充満すると、頭痛やめまいなどの症状が出ることがあります。 作業中は必ず窓を開け、できれば対角線上の窓を開けて風の通り道を作ることで、効果的な換気ができます。

効果的な乾燥と換気の方法:

- 風通しの良い日陰で乾燥させる

- 扇風機やサーキュレーターを活用

- 除湿機がある場合は併用する

- 雨の日は室内で十分な換気を確保

- 直射日光は避ける(素材の劣化防止)

使用頻度の目安と過度な使用の注意点

除菌スプレーの使用頻度は、ぬいぐるみの使用状況や環境によって異なりますが、適切な頻度を守ることが大切です。 日常的に使用しているぬいぐるみであれば、週1〜2回程度の除菌が目安となります。 ただし、風邪やインフルエンザなどの感染症が流行している時期や、子どもが体調を崩している場合は、頻度を増やす必要があります。

一方で、過度な使用は避けるべきです。 毎日のように除菌スプレーを使用すると、ぬいぐるみの素材が劣化したり、色落ちしたりする可能性があります。 また、除菌のし過ぎは、子どもの免疫力の発達を妨げるという指摘もあります。

使用頻度の目安:

- 通常時:週1〜2回

- 外出後:その都度(軽く)

- 病気の時:毎日〜2日に1回

- 来客後:その日のうちに

- 季節の変わり目:念入りに1回

また、除菌スプレーの使い過ぎによる問題点も認識しておく必要があります。 素材の劣化だけでなく、残留成分による健康への影響、コストの増大、環境への負荷なども考慮すべきです。 適切な頻度と量を守ることで、これらの問題を避けながら、効果的な除菌ができます。

過度な使用による問題と対策:

| 問題点 | 症状・影響 | 対策 |

|---|---|---|

| 素材の劣化 | 色落ち、硬化、毛の抜け | 頻度を減らす |

| 健康への影響 | アレルギー、皮膚トラブル | 低刺激製品に変更 |

| コスト増大 | 経済的負担 | 効率的な使用法 |

| 環境負荷 | 化学物質の蓄積 | エコ製品の選択 |

除菌スプレーと併用する洗濯・お手入れ方法

手洗い可能なぬいぐるみの洗い方

手洗い可能なぬいぐるみは、定期的に丸洗いすることで、除菌スプレーだけでは取り除けない汚れや菌を徹底的に除去できます。 手洗いは、ぬいぐるみに優しく、素材を傷めにくいという利点があります。 3ヶ月に1回程度の頻度で手洗いを行い、普段は除菌スプレーでケアするという組み合わせが理想的です。

手洗いの準備として、まず洗面器やバケツに30℃程度のぬるま湯を用意します。 中性洗剤またはぬいぐるみ専用洗剤を適量溶かし、よく泡立てます。 洗剤の量は、水10Lに対して10ml程度が目安です。

手洗いの手順:

- ぬいぐるみを洗剤液に浸す

- 優しく押し洗いを20〜30回繰り返す

- 汚れの強い部分は歯ブラシで優しくこする

- きれいな水で3〜4回すすぐ

- タオルで包んで水気を取る

- 形を整えて陰干しする

押し洗いのコツは、力を入れすぎないことです。 両手でぬいぐるみを包み込むように持ち、ゆっくりと押したり離したりを繰り返します。 もみ洗いやこすり洗いは、素材を傷める原因になるので避けましょう。

すすぎは、洗剤が完全に落ちるまで丁寧に行います。 洗剤が残っていると、肌トラブルの原因になったり、除菌スプレーの効果を妨げたりすることがあります。 最後のすすぎ水に柔軟剤を少量加えると、ふんわりとした仕上がりになります。

洗濯機で洗える場合の注意点

洗濯機で洗えるぬいぐるみは、手軽にお手入れができて便利です。 ただし、正しい方法で洗わないと、型崩れや破損の原因になることがあります。 まず、洗濯表示を確認し、洗濯機使用可能であることを確認してから始めましょう。

洗濯機で洗う際は、必ず洗濯ネットを使用します。 目の粗い大きめのネットに入れることで、ぬいぐるみへのダメージを最小限に抑えることができます。 洗濯コースは「手洗いコース」「ドライコース」「おしゃれ着コース」など、優しく洗えるコースを選択します。

洗濯機洗いのポイント:

| 項目 | 推奨設定 | 理由 |

|---|---|---|

| 水温 | 30℃以下 | 素材の保護 |

| 洗剤量 | 通常の半分 | すすぎ残り防止 |

| 脱水時間 | 30秒〜1分 | 型崩れ防止 |

| 洗濯ネット | 大きめ・目が粗い | 動きの確保 |

| 他の洗濯物 | 分けて洗う | 色移り防止 |

洗濯前の準備も重要です。 リボンや服など、取り外せる装飾品は外しておきます。 また、ファスナーやボタンがある場合は閉じておき、ほつれや破れがある場合は事前に補修しておきましょう。

脱水は最小限に留めることが大切です。 長時間の脱水は型崩れの原因になるため、30秒から1分程度で十分です。 脱水後は、すぐに取り出して形を整え、風通しの良い場所で陰干しします。

天日干しと除菌効果の相乗効果

天日干しは、自然の力を利用した優れた除菌方法です。 太陽の紫外線には殺菌作用があり、除菌スプレーと組み合わせることで、より高い除菌効果を得ることができます。 また、太陽の熱により、ダニを死滅させる効果も期待できます。

ただし、直射日光に長時間当てると、色褪せや素材の劣化を引き起こす可能性があります。 そのため、適切な方法で天日干しを行うことが重要です。 理想的なのは、午前10時から午後2時の間の2〜3時間程度、風通しの良い場所で干すことです。

効果的な天日干しの方法:

- 朝の涼しい時間に除菌スプレーを噴霧

- 10時頃から天日干しを開始

- 1時間ごとに裏返す

- 2〜3時間で取り込む

- 仕上げに軽くブラッシング

より効果的なダニ対策として、黒いビニール袋を使用する方法もあります。 ぬいぐるみを黒いビニール袋に入れて密封し、直射日光の当たる場所に2〜3時間置くことで、袋の中が50℃以上になり、ダニを死滅させることができます。 この方法は月1回程度行うと効果的です。

天日干しのメリット・デメリット:

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 無料で除菌できる | 天候に左右される |

| 自然乾燥で素材に優しい | 色褪せのリスク |

| ダニ退治効果 | 花粉が付着する可能性 |

| 消臭効果 | 時間がかかる |

花粉の季節や黄砂が飛来する時期は、室内干しや乾燥機の使用を検討しましょう。 また、天日干し後は必ず除菌スプレーで仕上げることで、付着した花粉や埃を除去できます。

定期的なメンテナンススケジュール

ぬいぐるみを清潔に保つためには、計画的なメンテナンススケジュールを立てることが重要です。 日常的なケアから季節ごとの大掃除まで、体系的に管理することで、効率的かつ効果的なお手入れができます。 スケジュールを決めておけば、忘れることなく、適切なタイミングでメンテナンスを行えます。

まず、基本となる週単位のケアから始めましょう。 週1〜2回の除菌スプレー使用を基本とし、使用頻度の高いぬいぐるみは週2回、たまに遊ぶ程度のものは週1回というように、使用状況に応じて調整します。 月単位では、より念入りなケアを行い、3ヶ月ごとに丸洗いを実施します。

定期メンテナンススケジュール例:

- 毎日:見た目の汚れチェック、ほこり払い

- 週1〜2回:除菌スプレー使用

- 月1回:念入りな除菌、天日干し

- 3ヶ月ごと:丸洗い(手洗いまたは洗濯機)

- 年2回:大掃除(すべてのぬいぐるみを総点検)

季節の変わり目には、特別なケアが必要です。 春は花粉対策、夏はダニ・カビ対策、秋は夏の汗や汚れの除去、冬はインフルエンザ対策というように、季節特有の問題に対応したメンテナンスを行います。

季節ごとのメンテナンスポイント:

| 季節 | 重点ポイント | 推奨ケア |

|---|---|---|

| 春 | 花粉・ほこり対策 | 室内保管、こまめな除菌 |

| 夏 | ダニ・カビ対策 | 天日干し、除湿 |

| 秋 | 夏の汚れ除去 | 丸洗い、衣替え |

| 冬 | ウイルス対策 | 除菌頻度を増やす |

また、メンテナンス記録をつけることもおすすめです。 いつ、どのような方法でお手入れをしたか記録しておくことで、適切な頻度でケアができているか確認でき、ぬいぐるみの状態の変化にも気づきやすくなります。

おすすめの除菌スプレー商品と特徴

アワーミストなど人気商品の比較

市販されている除菌スプレーの中でも、特に人気の高い商品をいくつか比較してみましょう。 アワーミストは、次亜塩素酸を主成分とした除菌スプレーで、赤ちゃんのいる家庭で高い支持を得ています。 WHOやFDAで食品添加物として認可されている成分を使用しており、口に入っても安全という点が最大の特徴です。

アワーミストの特徴は、パッチテストでワセリンと同等の皮膚刺激指数を示したという安全性の高さです。 アルコールフリーなので、アレルギーの心配も少なく、敏感肌の赤ちゃんにも安心して使用できます。 また、除菌だけでなく消臭効果も高く、ぬいぐるみの嫌なにおいも同時に解消できます。

主要除菌スプレーの比較表:

| 商品名 | 主成分 | 価格帯 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| アワーミスト | 次亜塩素酸 | 3,000〜4,000円 | 赤ちゃん安全・消臭効果 |

| ファブリーズ除菌 | エタノール・除菌成分 | 300〜500円 | 手軽・即効性 |

| パストリーゼ77 | エタノール77% | 1,000〜1,500円 | 食品にも使える |

| イータック抗菌化スプレー | 持続型抗菌成分 | 1,500〜2,000円 | 抗菌効果1週間持続 |

| ノンアルコール除菌 | 天然成分 | 1,000〜2,000円 | アルコールフリー |

各商品にはそれぞれ特徴があり、用途や好みに応じて選択することが大切です。 日常的な除菌には手軽な商品、赤ちゃん用には安全性の高い商品、ウイルス対策には効果の強い商品というように、使い分けることも一つの方法です。

人気商品の選び方のポイント:

- 安全性重視なら食品添加物認可製品

- コスパ重視なら大容量詰め替えタイプ

- 効果重視なら医療機関使用実績のある製品

- 使いやすさ重視ならスプレータイプ

- 環境配慮なら天然成分系製品

コスパと効果のバランスで選ぶ

除菌スプレーを選ぶ際、価格と効果のバランスを考えることは重要です。 高価な商品が必ずしも最良とは限らず、用途に応じて適切な価格帯の商品を選ぶことで、経済的な負担を抑えながら効果的な除菌ができます。 まず、使用頻度と必要量を考慮して、最適な商品を選びましょう。

コストパフォーマンスを評価する際は、単純な価格だけでなく、希釈タイプか原液タイプか、詰め替えの有無、1回あたりの使用量なども考慮する必要があります。 例えば、初期費用は高くても、詰め替え用が安価で入手できる商品は、長期的にはお得になることがあります。

コスパ評価のポイント:

- 1mlあたりの単価を計算

- 希釈タイプは実使用量で比較

- 詰め替えパックの価格を確認

- 使用頻度から月間コストを算出

- 効果の持続時間も考慮

また、用途によって商品を使い分けることで、コストを抑えることができます。 日常的な軽い除菌には安価な商品、月1回の念入りな除菌には高品質な商品というように、メリハリをつけることが大切です。

価格帯別の使い分け例:

| 価格帯 | 用途 | 使用頻度 |

|---|---|---|

| 〜500円 | 日常的な軽い除菌 | 週2〜3回 |

| 500〜1,500円 | 通常の除菌 | 週1回 |

| 1,500〜3,000円 | 念入りな除菌 | 月1回 |

| 3,000円〜 | 特別なケア | 必要時 |

まとめ買いや定期購入を利用することで、さらにコストを抑えることも可能です。 多くのメーカーが定期購入割引を提供しており、10〜20%程度安く購入できることがあります。

口コミ評価の高い商品の特徴

口コミ評価が高い除菌スプレーには、いくつかの共通する特徴があります。 まず、安全性が確保されていることが大前提で、特に赤ちゃんや子どもに使用する場合は、この点が最も重視されています。 次に、使いやすさと効果の実感があることも重要なポイントです。

高評価を得ている商品の多くは、においが少ないか無臭であることが特徴です。 強い薬品臭や香料のにおいは、子どもが嫌がる原因になるため、無臭または微香性の商品が好まれています。 また、速乾性があり、べたつきが残らないことも高評価につながっています。

口コミで評価される点:

- 安全性(赤ちゃんが舐めても大丈夫)

- 無臭または微香性

- 速乾性とさらっとした仕上がり

- 除菌効果の実感

- コストパフォーマンス

- スプレーの噴霧範囲と使いやすさ

実際の使用者の声を見ると、「子どもがアレルギー体質でも使えた」「ぬいぐるみの嫌なにおいが消えた」「インフルエンザの季節に家族全員元気だった」などの具体的な効果を実感している口コミが多く見られます。

口コミ評価の高い商品の共通点:

| 特徴 | 具体例 | 評価理由 |

|---|---|---|

| 低刺激性 | アルコールフリー、無添加 | 敏感肌でも安心 |

| 多用途性 | おもちゃ以外にも使える | コスパが良い |

| 信頼性 | 医療機関での使用実績 | 安心感がある |

| 持続性 | 抗菌効果が長続き | 手間が省ける |

| 環境配慮 | 詰め替え用あり | エコで経済的 |

ただし、口コミを参考にする際は、投稿者の使用環境や目的が自分と合っているか確認することが大切です。 また、極端に良い評価や悪い評価だけでなく、バランスよく情報を収集し、総合的に判断することが重要です。

除菌スプレー使用時のトラブル対処法

シミや色落ちが起きた場合の対処

除菌スプレーの使用により、ぬいぐるみにシミや色落ちが発生してしまった場合、適切な対処により被害を最小限に抑えることができます。 まず、シミや色落ちに気づいたら、すぐに使用を中止し、清潔な水で該当部分を軽く濡らして、余分な除菌成分を取り除きます。 その後の対処は、シミの種類や程度によって異なります。

軽度の色落ちの場合は、同系色の布用マーカーや染料で補修することができます。 手芸店で入手できる布用の着色料を使い、慎重に色を合わせながら補修します。 ただし、完全に元通りにすることは難しいため、目立たない程度の修復を目指しましょう。

シミ・色落ちの応急処置:

- すぐに清水で洗い流す

- 乾いたタオルで水分を吸い取る

- 風通しの良い場所で乾燥

- 同系色の布用マーカーで補修

- 必要に応じて専門店に相談

シミの場合は、中性洗剤を薄めた溶液で優しく洗うことで改善することがあります。 ただし、強くこすると繊維を傷めるため、押し洗いやたたき洗いで対処します。 それでも取れない場合は、クリーニング店などの専門家に相談することをおすすめします。

トラブル別対処法:

| トラブル | 原因 | 対処法 |

|---|---|---|

| 白いシミ | 除菌成分の残留 | 水洗い・すすぎ |

| 色落ち | アルコール・塩素 | 布用着色料で補修 |

| 変色 | 化学反応 | 専門店に相談 |

| 硬化 | 成分の蓄積 | 柔軟剤で処理 |

今後の予防策として、新しい除菌スプレーを使用する前には必ずテストを行い、素材との相性を確認することが大切です。 また、使用量を控えめにし、徐々に増やしていく方法も効果的です。

においが残る場合の解決方法

除菌スプレー使用後に、薬品臭や不快なにおいが残ってしまうことがあります。 特にアルコール系や次亜塩素酸系の除菌スプレーは、独特のにおいが残りやすい傾向があります。 このような場合、いくつかの方法でにおいを軽減・除去することができます。

最も効果的なのは、十分な換気と乾燥です。 風通しの良い場所で24〜48時間程度干すことで、ほとんどのにおいは自然に消えていきます。 扇風機やサーキュレーターを使用して、空気の流れを作ることで、より早くにおいを飛ばすことができます。

においを除去する方法:

- 風通しの良い場所で長時間干す

- 重曹を振りかけて一晩置き、掃除機で吸い取る

- 消臭スプレー(無香料)を使用

- 活性炭や竹炭と一緒に密閉容器に入れる

- 天日干しで紫外線消臭

重曹を使った消臭方法は特に効果的です。 ぬいぐるみ全体に重曹を振りかけ、ビニール袋に入れて一晩置きます。 翌日、掃除機で重曹を丁寧に吸い取ることで、においの元となる成分を吸着・除去できます。

自然素材を使った消臭方法:

| 素材 | 使用方法 | 効果 |

|---|---|---|

| 重曹 | 振りかけて放置 | 酸性臭の中和 |

| 竹炭 | 一緒に保管 | 吸着・調湿 |

| コーヒーかす | 乾燥させて近くに置く | 消臭・芳香 |

| 新聞紙 | 包んで放置 | 湿気・においの吸収 |

それでもにおいが取れない場合は、中性洗剤での丸洗いを検討しましょう。 洗濯により、繊維の奥に残った除菌成分を完全に取り除くことができます。

アレルギー反応が出た時の対応

除菌スプレーの使用後に、子どもにアレルギー反応が出た場合は、速やかに適切な対処を行う必要があります。 アレルギー反応の症状として、皮膚の発赤、かゆみ、発疹、くしゃみ、鼻水、目のかゆみなどが現れることがあります。 重篤な場合は、呼吸困難や全身の腫れなどのアナフィラキシー症状が出ることもあります。

軽度のアレルギー反応が出た場合は、まずぬいぐるみを子どもから離し、症状が出た部位を清水でよく洗います。 かゆみがある場合は、冷やしたタオルで冷却し、症状を和らげます。 その後、症状の経過を観察し、改善しない場合は医療機関を受診しましょう。

アレルギー反応への初期対応:

- ぬいぐるみをすぐに子どもから離す

- 接触部位を清水で洗い流す

- 冷却して症状を緩和

- 症状を記録(写真撮影も)

- 必要に応じて医療機関受診

医療機関を受診する際は、使用した除菌スプレーの成分表や商品名を持参し、医師に正確な情報を伝えることが重要です。 また、アレルギー反応が出た時間、症状の程度、対処した内容なども記録しておきましょう。

今後の予防策:

| 対策 | 具体的な方法 |

|---|---|

| 成分確認 | 購入前に全成分をチェック |

| パッチテスト | 使用前に皮膚テスト実施 |

| 低刺激製品選択 | アレルギーテスト済み製品 |

| 使用量調整 | 少量から徐々に増やす |

| 代替品検討 | 天然成分系に切り替え |

アレルギー反応が出た除菌スプレーは使用を中止し、別の製品に切り替える必要があります。 医師と相談の上、アレルギーの原因となった成分を特定し、今後はその成分を含まない製品を選ぶようにしましょう。

まとめ

ぬいぐるみの除菌は、お子さまの健康を守るために欠かせない大切なケアです。 この記事では、除菌スプレーの選び方から使い方、トラブル対処法まで詳しく解説してきました。 最も重要なのは、お子さまの年齢や体質、ぬいぐるみの素材に合わせて、適切な除菌方法を選ぶことです。

除菌スプレーには、アルコール系、次亜塩素酸系、天然成分系など様々な種類があり、それぞれに特徴があります。 赤ちゃんには安全性の高い次亜塩素酸水や天然成分系、素早い除菌が必要な時はアルコール系というように、状況に応じて使い分けることが大切です。 また、週1〜2回の定期的な除菌と、3ヶ月に1回の丸洗いを組み合わせることで、より効果的にぬいぐるみを清潔に保つことができます。

除菌スプレーを使用する際は、必ず適切な距離(20〜30cm)から噴霧し、十分に乾燥させてから子どもに渡すようにしましょう。 過度な使用は素材の劣化やアレルギーの原因になることもあるため、適切な頻度を守ることも重要です。

大切なぬいぐるみは、子どもたちの心の支えであり、成長の思い出でもあります。 適切なケアを続けることで、清潔で安全な状態を保ちながら、長く愛用することができます。 この記事を参考に、お子さまとぬいぐるみが安心して過ごせる環境を整えていただければ幸いです。

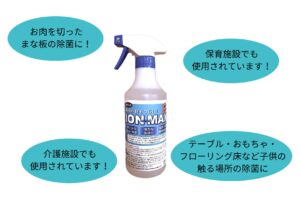

お掃除に万能なアルカリ電解水マイヘルパーION MAXのご紹介

アルカリ電解水は、お掃除に万能な洗浄剤として注目されています。

中でも、マイヘルパーION MAXは、高品質なアルカリ電解水として人気の商品です。

マイヘルパーION MAXは、pH12.5の強力なアルカリ性を持つ「水」です。

苛性ソーダなどの危険性のあるアルカリではなく、電子イオンをたくさん持った特殊なイオン水のため、科学火傷や皮膚刺激はありません。

また、「水」であるため、小さなお子様やペットのいるところでも安心して使用できます。

マイヘルパーION MAXは、強力な洗浄力を持っています。

アルカリイオンが汚れと物体の間に素早く浸透・付着し、付着した汚れの周りと物体の表面は、マイナスイオン同士の働きで反発しあって汚れが取れます。

さらに、マイヘルパーION MAXは、除菌・消臭効果も期待できます。

pH12.5の強アルカリ性のため、大腸菌をはじめノロウイルスを不活化する効果があります。

食中毒の原因であるO-157や大腸菌、ノロウイルス、サルモネラ菌なども除菌するので、キッチン周りで使用するにも最適です。

マイヘルパーION MAXは、環境に優しい洗浄剤でもあります。

優れた洗浄力を発揮しながらも、”水”だから環境汚染がゼロ。

自然の力を最大限に発揮した人と環境に優しい商品です。