キッチンやお風呂の排水溝から漂うイヤなにおい、ヌルヌルしたぬめり汚れに悩んでいませんか。 毎日使う場所だからこそ、清潔に保ちたい排水溝ですが、従来の強力な洗剤を使うと刺激臭がきつく、手荒れの心配もあります。 そんな悩みを解決してくれるのが、水を電気分解して作られた「アルカリ電解水」です。

化学薬品を使わずに強力な洗浄力を発揮し、除菌効果も期待できるアルカリ電解水は、環境にも人体にもやさしい次世代のクリーナーとして注目を集めています。 pH12〜13という強アルカリ性の性質により、排水溝に付着した油汚れやタンパク質汚れを効果的に分解し、雑菌の繁殖も抑えることができます。 この記事では、アルカリ電解水を使った排水溝掃除の具体的な方法から、より効果を高める過炭酸ナトリウムとの併用テクニック、そして安全に使うための注意点まで、詳しく解説していきます。

目次

排水溝の汚れとぬめりの原因

排水溝に発生する汚れの種類

排水溝に蓄積する汚れは、主に「油汚れ」「食品カス」「石けんカス」の3つに分類されます。 キッチンの排水溝では、調理で使用した油や食材から出る脂分が最も多く、これらは酸性の性質を持っています。 お風呂の排水溝では、身体から出る皮脂汚れやシャンプー・リンスの成分が主な汚れの原因となります。

これらの汚れは単独で存在するのではなく、複雑に絡み合って頑固な汚れを形成していきます。 特に油汚れは、温度が下がると固まる性質があるため、排水管の内側に付着しやすく、そこに食品カスが引っかかることで汚れが蓄積していきます。 また、水道水に含まれるミネラル分が蓄積してできる「水垢」も、アルカリ性の汚れとして排水溝に付着します。

| 汚れの種類 | 性質 | 主な発生源 |

|---|---|---|

| 油汚れ・皮脂汚れ | 酸性 | 調理油、食材の脂分、身体の皮脂 |

| 食品カス | 中性〜酸性 | 野菜くず、米粒、調味料 |

| 石けんカス | アルカリ性 | 洗剤、シャンプー、ボディソープ |

| 水垢 | アルカリ性 | 水道水のミネラル分 |

ぬめりが発生するメカニズム

排水溝特有のヌルヌルとした「ぬめり」は、バイオフィルムと呼ばれる微生物の集合体が原因です。 排水溝に残った食品カスや油汚れを栄養源として、細菌やカビなどの微生物が繁殖し、それらが分泌する粘着性の物質でお互いを結びつけることでぬめりが形成されます。 このバイオフィルムは、一度形成されると通常の水洗いでは除去することが難しく、放置すると排水管の詰まりの原因にもなります。

ぬめりの発生は、「温度」「湿度」「栄養分」の3つの条件が揃うことで加速します。 特に夏場は気温が高く、微生物の活動が活発になるため、ぬめりが発生しやすい季節です。 また、排水溝は常に水分がある環境なので、湿度の条件は常に満たされており、そこに油汚れや食品カスという栄養分が加わることで、ぬめりが急速に成長していきます。

ぬめりを防ぐためには、次のような対策が効果的です:

• 調理後は必ず排水溝のゴミを取り除く

• 週に1〜2回は排水溝を掃除する

• 使用後は熱めのお湯を流して油汚れを流す

• 排水溝ネットやストレーナーを活用する

• 定期的にアルカリ電解水で除菌する

悪臭の原因となる雑菌の繁殖

排水溝から漂う不快な臭いは、主に「硫化水素」や「メチルメルカプタン」といった悪臭成分が原因です。 これらの物質は、排水溝に繁殖した嫌気性細菌が有機物を分解する際に発生します。 特に硫化水素は卵が腐ったような臭いを発し、メチルメルカプタンは玉ねぎが腐ったような臭いの元となります。

雑菌の繁殖を促進する要因として、排水トラップの水切れも見逃せません。 排水トラップは下水からの臭いを防ぐ重要な役割を果たしていますが、長期間使用しないと水が蒸発し、下水の臭いが直接上がってくることがあります。 また、排水管内部に蓄積した汚れも雑菌の温床となり、悪臭の発生源となります。

雑菌の繁殖を防ぐには、定期的な清掃と除菌が不可欠です。 アルカリ電解水のpH12〜13という強アルカリ性は、多くの病原菌や雑菌の生育を阻害する効果があります。 一般的な細菌の多くはpH4〜9の範囲でしか生存できないため、強アルカリ性の環境では死滅してしまうのです。

アルカリ電解水とは?排水溝掃除への効果

水を電気分解しアルカリ性にした液体

アルカリ電解水は、水(H2O)に電極を入れて電気を流すことで生成される特殊な洗浄水です。 電気分解の過程で、マイナス極側には水酸化物イオン(OH-)が集まり、強いアルカリ性を示す水ができあがります。 この製造過程では、化学薬品を一切使用せず、純水と電気のみで作られるため、安全性が非常に高いという特徴があります。

電気分解の際に使用する電解質には、「塩化ナトリウム」と「炭酸カリウム」の2種類があります。 塩化ナトリウムを使用した場合は塩分が含まれるため、金属を錆びさせる可能性がありますが、炭酸カリウムを使用したものは金属への影響が少なく、ステンレス製の排水溝にも安心して使用できます。 市販のアルカリ電解水を選ぶ際は、この電解質の種類を確認することが重要です。

アルカリ電解水の最大の特徴は、汚れを落とした後は水に戻るという点です。 プラスイオンを持つ汚れと結合することで中和され、もとの水(H2O)に戻るため、洗浄成分が残留することがありません。 これにより、すすぎの手間が省けるだけでなく、環境への負荷も最小限に抑えることができます。

pH12〜13の強アルカリ性

pH値とは水素イオン濃度を表す指標で、0〜14の数値で表されます。 pH7が中性、それより低い値が酸性、高い値がアルカリ性を示し、アルカリ電解水はpH12〜13という強アルカリ性の領域に位置します。 この数値は、重曹(pH8.2)やセスキ炭酸ソーダ(pH9.8)と比較しても格段に高く、より強力な洗浄力を発揮します。

pH値が1上がるごとに、アルカリ性の強さは10倍になります。 つまり、pH13のアルカリ電解水は、pH11の洗浄剤と比べて100倍もアルカリ性が強いということになります。 この強力なアルカリ性により、頑固な油汚れやタンパク質汚れを効率的に分解することができるのです。

強アルカリ性の洗浄力を活かすには、汚れの性質を理解することが大切です:

• 酸性汚れ(油汚れ、皮脂汚れ)→ アルカリ電解水が効果的

• アルカリ性汚れ(水垢、石けんカス)→ クエン酸などの酸性洗剤が効果的

• 複合汚れ(ぬめり)→ アルカリ電解水と酸性洗剤の併用が効果的

タンパク質や油脂を分解してくれる

アルカリ電解水がタンパク質や油脂を分解するメカニズムは、「けん化作用」と「乳化作用」によるものです。 けん化作用とは、油脂とアルカリが反応して石けんのような物質を作り出す現象で、これにより油汚れが水に溶けやすくなります。 乳化作用は、油と水を混ぜ合わせる働きで、油汚れを細かく分散させて除去しやすくします。

排水溝に蓄積する皮脂汚れや食品の油脂は、通常の水では落としにくい頑固な汚れです。 しかし、アルカリ電解水の強力な分解力により、これらの汚れを素早く浮かせて除去することができます。 特に温度が高い状態で使用すると、油脂の粘度が下がり、より効果的に汚れを落とすことができます。

| 分解できる汚れ | 具体例 | 効果 |

|---|---|---|

| タンパク質汚れ | 血液、肉汁、卵 | タンパク質を分解して水溶性に変換 |

| 油脂汚れ | 調理油、バター、皮脂 | けん化・乳化作用で除去 |

| 有機物汚れ | 食品カス、野菜くず | 分解して流れやすくする |

洗浄だけでなく除菌も可能

pH12〜13という強アルカリ性のアルカリ電解水は、優れた除菌効果も併せ持っています。 一般的な細菌やウイルスの多くは、pH4〜9の範囲でしか生存できないため、強アルカリ性の環境下では細胞膜が破壊され、死滅してしまいます。 この除菌効果により、大腸菌、黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌などの食中毒原因菌や、インフルエンザウイルス、ノロウイルスなどのウイルスも不活性化することができます。

アルカリ電解水の除菌効果は、アルコール系除菌剤とは異なるメカニズムで働きます。 アルコールは揮発性が高く、すぐに蒸発してしまいますが、アルカリ電解水は表面に留まって持続的に除菌効果を発揮します。 また、アルコールでは除菌できないノンエンベロープウイルス(ノロウイルスなど)に対しても効果があることが確認されています。

排水溝の除菌においては、次のような効果が期待できます:

• バイオフィルムを形成する細菌の除去

• カビ菌の繁殖抑制

• 悪臭の原因となる嫌気性細菌の死滅

• 食中毒原因菌の不活性化

• ウイルスの感染力低下

アルカリ電解水で排水溝を掃除する方法

基本的な排水溝掃除の手順

事前準備と必要な道具

排水溝掃除を効果的に行うためには、適切な準備が欠かせません。 まず必要な道具を揃え、安全対策を整えてから作業を始めることで、効率的かつ安全に掃除を進めることができます。 特にアルカリ電解水は強アルカリ性のため、直接肌に触れないよう注意が必要です。

必要な道具リスト:

• ゴム手袋(厚手のものが望ましい)

• アルカリ電解水(スプレーボトル入り)

• 古い歯ブラシまたは排水口専用ブラシ

• スポンジ(目の粗いものと細かいもの両方)

• バケツまたは洗い桶

• キッチンペーパーまたは古い布

• ゴミ袋(汚れたゴミを入れる用)

• マスク(臭いが気になる場合)

• 保護めがね(頭上での作業時)

事前準備として、まず換気を良くすることが大切です。 窓を開けるか換気扇を回して、作業中の空気の流れを確保しましょう。 次に、排水溝周辺の物を片付け、作業スペースを確保します。

作業前のチェックポイント:

• 排水溝のタイプ(ワントラップ式、椀トラップ式など)を確認

• 排水溝カバーの取り外し方法を確認

• ゴミ受けやトラップの構造を把握

• 詰まりの有無を確認(水の流れが悪い場合は別途対処が必要)

スプレータイプの効果的な使い方

スプレータイプのアルカリ電解水は、使いやすさと効果の両面で優れています。 適切な距離(約15〜20cm)から噴射することで、汚れに均一に付着させることができます。 スプレーする際は、下から上に向かって噴射すると、液だれを防ぎながら効果的に汚れを覆うことができます。

効果的なスプレー方法の手順:

- 排水溝カバーとゴミ受けを取り外す

- 大きなゴミや食品カスを除去する

- 排水溝の内側全体にまんべんなくスプレーする(15〜20回程度)

- 1〜2分間放置して汚れを浮かせる

- ブラシで円を描くようにこすり洗いする

- 水またはぬるま湯でしっかりと洗い流す

- 取り外した部品も同様に洗浄する

スプレー時の注意点として、一度に大量に噴射せず、少しずつ重ね塗りするように使用することが大切です。 これにより、アルカリ電解水が汚れに浸透する時間を確保でき、より効果的に汚れを分解することができます。 また、垂直面への噴射では、キッチンペーパーを貼り付けてからスプレーする「パック法」も効果的です。

ぬめり取りの具体的な方法

排水溝のぬめりは、バイオフィルムという微生物の集合体が原因です。 このぬめりを効果的に除去するには、アルカリ電解水の洗浄力と物理的なこすり洗いを組み合わせることが重要です。 アルカリ電解水がバイオフィルムの構造を破壊し、ブラシによる物理的な力で完全に除去することができます。

ぬめり取りの詳細手順:

- ゴム手袋を着用し、排水溝の部品をすべて取り外す

- ぬめりがひどい部分にアルカリ電解水をたっぷりスプレーする

- 3〜5分間放置してぬめりを柔らかくする

- 古い歯ブラシで細かい部分から丁寧にこすり始める

- 排水管の入り口部分は専用ブラシで念入りに洗浄する

- ぬめりが落ちたら、40〜50℃のお湯で洗い流す

- 仕上げにもう一度アルカリ電解水をスプレーして除菌する

頑固なぬめりには、「アルカリ電解水+重曹」の合わせ技が効果的です。 重曹を振りかけた上からアルカリ電解水をスプレーすることで、研磨効果と洗浄効果の相乗効果が得られます。 ただし、この方法では必ず最後に十分な水で洗い流すことが必要です。

| ぬめりの程度 | 放置時間 | こすり洗いの強さ |

|---|---|---|

| 軽度(薄いぬめり) | 1〜2分 | 軽くこする程度 |

| 中度(目に見えるぬめり) | 3〜5分 | しっかりとこする |

| 重度(厚いぬめり層) | 10〜15分 | 念入りに複数回こする |

しつこい汚れはつけ置きで

長期間放置された排水溝の汚れや、こびりついた油汚れには、つけ置き洗いが最も効果的です。 アルカリ電解水を汚れに長時間接触させることで、頑固な汚れも分解・軟化させることができます。 つけ置き時間は汚れの程度により15分から最大30分程度が目安ですが、それ以上長くしても効果は変わりません。

つけ置き洗いの実践方法:

排水溝の部品(ゴミ受け、トラップカバーなど)を取り外し、保存バッグやバケツに入れます。 アルカリ電解水をたっぷりとスプレーし、部品全体が濡れる状態にします。 可能であれば40〜50℃のぬるま湯を加えると、油汚れが柔らかくなり効果が高まります。

つけ置き中は、汚れの分解が進んでいることを確認するため、10分ごとに状態をチェックすることをおすすめします。 汚れが浮いてきたら、ブラシでこすり洗いを行い、最後に流水でしっかりと洗い流します。 この方法により、通常の掃除では落としきれない汚れも確実に除去することができます。

排水管内部のつけ置きには、キッチンペーパーを活用する方法が便利です:

• キッチンペーパーを排水口の大きさに合わせて折りたたむ

• アルカリ電解水をたっぷり含ませる

• 排水口に詰めて15〜20分放置

• ペーパーを取り除き、熱めのお湯を流して仕上げる

ステンレスのシンク排水溝への使用法

ステンレス製の排水溝は、多くの家庭で採用されている一般的なタイプです。 アルカリ電解水を使用する際は、電解質の種類に注意が必要で、塩化ナトリウムを使用したものは避け、炭酸カリウムを電解質とした製品を選ぶことが重要です。 これにより、ステンレスの錆びを防ぎながら、効果的に汚れを落とすことができます。

ステンレス排水溝の掃除手順:

- 排水溝周辺の水気を軽く拭き取る

- アルカリ電解水を全体にムラなくスプレーする

- 2〜3分放置して汚れを浮かせる

- 柔らかいスポンジで優しくこすり洗いする

- 細かい部分は歯ブラシで丁寧に洗浄

- 流水で十分にすすぐ

- 乾いた布で水気を拭き取って仕上げる

ステンレスの輝きを保つためのポイント:

• 研磨剤入りのクレンザーは使用しない

• 金属たわしなど硬いもので強くこすらない

• 掃除後は必ず水気を拭き取る

• 定期的な掃除で汚れの蓄積を防ぐ

ステンレス特有の水垢汚れには、アルカリ電解水だけでは効果が限定的です。 この場合は、クエン酸水(水500mlにクエン酸小さじ1)で先に水垢を除去してから、アルカリ電解水で油汚れやぬめりを落とすという2段階の掃除法が効果的です。 異なる性質の洗浄剤を使い分けることで、あらゆる汚れに対応することができます。

過炭酸ナトリウムとの併用で効果アップ

過炭酸ナトリウム+お湯で発泡

過炭酸ナトリウムは、炭酸ナトリウムと過酸化水素が2対3の割合で結合した化合物です。 40〜50℃のお湯と反応すると活性酸素を放出し、強力な発泡作用を起こします。 この発泡作用により、汚れを物理的に浮かせる効果と、化学的に分解する効果の両方が得られます。

過炭酸ナトリウムの発泡メカニズムは、温度が重要な役割を果たします。 常温の水では反応が緩やかですが、40℃を超えると急激に反応が活発になり、50℃前後で最も効果的な発泡が得られます。 ただし、60℃以上の熱湯を使用すると、反応が急激すぎて効果が持続しないため、適温を守ることが大切です。

発泡を最大限に活用する方法:

• 過炭酸ナトリウム大さじ2〜3を排水溝に振りかける

• 40〜50℃のお湯を1カップ(約200ml)ゆっくり注ぐ

• 発泡が始まったら30分程度放置する

• ブラシでこすり洗いして、水で流す

• 仕上げにアルカリ電解水で除菌する

排水溝のぬめり取りに効果絶大

過炭酸ナトリウムとアルカリ電解水を組み合わせることで、排水溝のぬめり除去効果が飛躍的に向上します。 過炭酸ナトリウムの発泡作用がバイオフィルムを物理的に剥離させ、アルカリ電解水が微生物を除菌するという、二重の効果が期待できます。 特に、長期間掃除していない排水溝や、通常の掃除では落としきれない頑固なぬめりに対して絶大な効果を発揮します。

併用による相乗効果のメカニズム:

過炭酸ナトリウムが発泡することで、排水管内部の隅々まで洗浄成分が行き渡ります。 発泡により浮き上がった汚れやぬめりに、アルカリ電解水が作用することで、より効率的に分解・除去できます。 また、過炭酸ナトリウムの漂白効果により、排水溝の黒ずみも同時に改善されます。

実際の使用者からは、「今まで取れなかったぬめりが一度で落ちた」「排水の流れが劇的に改善した」という声が多く寄せられています。 定期的にこの方法で掃除することで、排水溝を常に清潔な状態に保つことができます。 月に1回程度の頻度で実施すれば、ぬめりの発生を予防する効果も期待できます。

| 使用場所 | 過炭酸ナトリウム量 | お湯の量 | 放置時間 |

|---|---|---|---|

| キッチン排水溝 | 大さじ2〜3 | 200ml | 30分 |

| お風呂の排水溝 | 大さじ3〜4 | 300ml | 30〜45分 |

| 洗面所の排水溝 | 大さじ1〜2 | 150ml | 20分 |

併用時の手順と注意点

過炭酸ナトリウムとアルカリ電解水を併用する際は、正しい手順を守ることが重要です。 それぞれの効果を最大限に引き出すためには、使用するタイミングと順序が鍵となります。 また、安全面での注意点も押さえておく必要があります。

効果的な併用手順:

- まず排水溝の大きなゴミを取り除く

- 過炭酸ナトリウムを排水溝全体に振りかける

- 40〜50℃のお湯をゆっくり注いで発泡させる

- 30分程度放置して汚れを浮かせる

- ブラシで軽くこすり洗いする

- 水で一度流してから、アルカリ電解水をスプレー

- 5分程度放置して除菌効果を高める

- 最後に水でしっかりと洗い流す

併用時の重要な注意点:

• 必ず換気を良くした状態で作業する

• 過炭酸ナトリウムとアルカリ電解水を直接混ぜない

• 塩素系漂白剤とは絶対に混ぜない

• 素手で触らず、必ずゴム手袋を着用する

• 目に入らないよう保護めがねの使用を推奨

• アルミ製品や真鍮製品には使用しない

過炭酸ナトリウムは保管方法にも注意が必要です。 湿気を吸うと効果が低下するため、密閉容器に入れて涼しく乾燥した場所で保管しましょう。 また、開封後は6ヶ月以内に使い切ることをおすすめします。

アルカリ電解水を使うメリット

跡が残らないため二度拭きが不要

アルカリ電解水の最大のメリットの一つは、洗浄後に成分が残らないことです。 一般的な洗剤は界面活性剤や化学成分を含んでいるため、使用後は必ず水で洗い流したり、二度拭きしたりする必要があります。 しかし、アルカリ電解水は汚れと反応すると中和されて水に戻るため、拭き取るだけで掃除が完了します。

この特性により、掃除の時間と手間が大幅に削減されます。 特に排水溝のような狭い場所では、すすぎ作業が困難な場合もありますが、アルカリ電解水なら心配ありません。 また、拭き跡や白い粉末が残ることもないため、仕上がりもきれいです。

二度拭き不要のメリット:

• 掃除時間を約30%短縮できる

• 水の使用量を削減できる

• 拭き跡が残らず美しい仕上がり

• 手間が省けて日常的な掃除が楽になる

• すすぎ残しによる肌トラブルの心配がない

界面活性剤不使用で健康に害がない

界面活性剤は洗浄力を高める効果がある一方で、皮膚への刺激や環境への影響が懸念されています。 アルカリ電解水は水を電気分解して作られるため、界面活性剤を一切含んでいません。 そのため、小さな子どもやペットがいる家庭でも安心して使用することができます。

健康面での安全性は、多くの研究機関でも確認されています。 皮膚刺激性試験では、適切に使用すれば肌への影響は最小限であることが報告されています。 また、揮発性有機化合物(VOC)を含まないため、シックハウス症候群の原因にもなりません。

界面活性剤不使用の利点:

• アレルギーのリスクが低い

• 手荒れしにくい(ただし長時間の接触は避ける)

• 化学物質過敏症の人でも使いやすい

• 赤ちゃんやペットがいる環境でも安心

• 食器や調理器具の洗浄にも使える

環境にも優しい

アルカリ電解水は、使用後に水に戻るという特性から、環境負荷が極めて低い洗浄剤です。 下水に流れても生分解性の問題がなく、河川や海洋の生態系への影響もありません。 また、製造過程でも化学薬品を使用しないため、製造から廃棄までのライフサイクル全体で環境に配慮されています。

持続可能な社会の実現に向けて、エコクリーニングへの関心が高まっています。 アルカリ電解水は、洗浄力と環境性能を両立させた理想的な選択肢として注目されています。 家庭での使用はもちろん、多くの企業や施設でも導入が進んでいます。

環境面でのメリット:

• 生分解性100%で自然に還る

• 水質汚染の心配がない

• プラスチック容器の削減(詰め替え可能)

• CO2排出量の削減に貢献

• 持続可能な清掃方法として評価

料理の下ごしらえにも使える安全性

驚くべきことに、アルカリ電解水は掃除だけでなく、料理の下ごしらえにも活用できます。 タケノコやワラビなどの山菜のあく抜きに使用でき、重曹の代わりとして機能します。 化学物質を含まない純粋な水由来の成分だからこそ、食材に使用しても安全なのです。

野菜の洗浄にも効果的で、農薬や汚れを除去する力があります。 pH12〜13の強アルカリ性により、野菜表面の農薬残留物を分解し、同時に付着している細菌も除菌できます。 ただし、使用後は必ず水でよく洗い流すことが重要です。

食品関連での活用例:

• 山菜のあく抜き(タケノコ、ワラビ、ゼンマイなど)

• 野菜の農薬除去と洗浄

• まな板や包丁の除菌

• 冷蔵庫内の掃除と除菌

• 電子レンジ内の油汚れ除去

| 用途 | 使用方法 | 注意点 |

|---|---|---|

| あく抜き | 食材を浸して10〜15分 | 必ず水でよくすすぐ |

| 野菜洗浄 | スプレーして1分後に洗い流す | 葉物野菜は短時間で |

| 調理器具除菌 | スプレーして5分放置 | 木製品は避ける |

排水溝掃除での注意点

利用できない汚れがある

アルカリ電解水は万能ではなく、すべての汚れに効果があるわけではありません。 アルカリ性の性質上、同じアルカリ性の汚れには効果が限定的で、特に水垢や石けんカスなどのアルカリ性汚れには適していません。 これらの汚れには、クエン酸や酢などの酸性洗剤を使用する必要があります。

また、錆びや焦げ付きなどの無機質汚れにも効果がありません。 これらは化学的な分解ではなく、物理的な研磨や専用の洗剤が必要となります。 排水溝掃除においては、汚れの種類を見極めて適切な洗剤を選択することが重要です。

アルカリ電解水が苦手な汚れと対処法:

• 水垢・カルシウム汚れ → クエン酸水で除去

• 錆び → 専用の錆び取り剤を使用

• 焦げ付き → 重曹ペーストで研磨

• カビの色素沈着 → 塩素系漂白剤で漂白

• 尿石 → 酸性洗剤で分解

目に入らないように注意する

pH12〜13という強アルカリ性のアルカリ電解水は、目や粘膜に対して刺激性があります。 特に目に入ると、角膜を傷つける危険性があるため、使用時は十分な注意が必要です。 頭より高い位置での使用は避け、必要に応じて保護めがねを着用することをおすすめします。

万が一、目に入った場合の対処法:

- すぐに大量の流水で15分以上洗い流す

- コンタクトレンズは外す

- こすらずに水で洗い続ける

- 痛みが続く場合は眼科を受診する

- 製品のラベルを持参して医師に相談する

安全に使用するための予防策:

• 保護めがねやゴーグルを着用する

• 顔の近くでスプレーしない

• 風上から風下に向かってスプレーする

• 子どもの手の届かない場所で使用・保管する

• 使用後は手をよく洗う

開封後はできるだけ早く使い切る

アルカリ電解水は、開封後に空気中の二酸化炭素と反応して徐々に中和されていきます。 pH値が低下すると洗浄力も弱まるため、開封後は密閉保管し、なるべく早く使い切ることが大切です。 一般的には開封後2〜3ヶ月以内の使用が推奨されています。

保管方法のポイント:

• 直射日光を避けて冷暗所に保管

• キャップをしっかり閉める

• 高温多湿を避ける

• 子どもの手の届かない場所に置く

• 他の容器への移し替えは避ける

効果を長持ちさせるコツ:

• 使用量に合わせた容量を購入する

• 開封日をラベルに記入する

• スプレーボトルは使用後に空気を抜く

• 詰め替え用は開封後すぐに本体に移す

• 効果が弱くなったら新しいものと交換する

他の洗剤との混合について

アルカリ電解水を他の洗剤と混ぜることは、絶対に避けなければなりません。 特に塩素系漂白剤との混合は、有毒ガスが発生する危険性があるため厳禁です。 また、酸性洗剤と混ぜると中和反応により、両方の効果が失われてしまいます。

混ぜてはいけない組み合わせ:

• アルカリ電解水 × 塩素系漂白剤 → 有毒ガス発生の危険

• アルカリ電解水 × 酸性洗剤 → 効果が相殺される

• アルカリ電解水 × アンモニア系洗剤 → 刺激臭の発生

• アルカリ電解水 × 過酸化水素水 → 反応により効果低下

安全な使い分けの方法:

異なる洗剤を使用する場合は、必ず前の洗剤を完全に洗い流してから次の洗剤を使用します。 例えば、水垢除去のためにクエン酸を使用した後、油汚れ除去のためにアルカリ電解水を使う場合は、間に十分な水洗いを挟むことが重要です。 この手順を守ることで、安全かつ効果的に排水溝を掃除することができます。

アルカリ電解水の代替品と自作について

特殊な装置が必要なため自作はできない

アルカリ電解水を自宅で作ることは、現実的には困難です。 電気分解には専用の電解槽と電極、そして適切な電圧・電流を制御する装置が必要となります。 これらの設備は業務用として販売されているものの、一般家庭での導入はコストと設置スペースの面で現実的ではありません。

電解水生成に必要な設備:

• 電解槽(プラス極とマイナス極を分離)

• 直流電源装置

• 電解質(炭酸カリウムまたは塩化ナトリウム)

• pH測定器 • 温度管理システム

市販されている業務用の生成器は、100万円以上するものも多く、メンテナンスも必要です。 また、電気分解の過程で水素ガスが発生するため、換気設備も必要となります。 これらの理由から、一般家庭では市販品を購入するのが最も現実的な選択となります。

セスキ水で代用が可能

アルカリ電解水の代替品として、セスキ炭酸ソーダを使った「セスキ水」があります。 セスキ炭酸ソーダは重曹と炭酸ナトリウムの中間的な性質を持ち、pH9.8程度の弱アルカリ性を示します。 アルカリ電解水ほどの洗浄力はありませんが、油汚れや皮脂汚れには十分な効果を発揮します。

セスキ水の作り方:

• 水500mlに対してセスキ炭酸ソーダ小さじ1杯を溶かす

• スプレーボトルに入れてよく振る

• 使用前に軽く振って均一にする

• 作ってから2週間以内に使い切る

セスキ水のメリットとデメリット:

メリット:

• 100円ショップで材料が購入できる

• 自分で濃度調整が可能

• コストパフォーマンスが高い

• 環境にやさしい

デメリット:

• pH値が低く除菌効果は期待できない

• 白い粉末が残ることがある(二度拭きが必要)

• 作り置きができない(2週間程度で効果低下)

• 頑固な汚れには力不足

| 項目 | アルカリ電解水 | セスキ水 |

|---|---|---|

| pH値 | 12〜13 | 9.8 |

| 除菌効果 | あり | 限定的 |

| 二度拭き | 不要 | 必要 |

| コスト | 高め | 安い |

市販品の選び方のポイント

市販のアルカリ電解水を選ぶ際は、いくつかの重要なポイントがあります。 まず確認すべきは電解質の種類で、ステンレス製品に使用する場合は炭酸カリウムを使用したものを選びましょう。 次にpH値を確認し、12以上のものを選ぶことで、高い洗浄力と除菌効果が期待できます。

選び方のチェックポイント:

• pH値(12以上が理想的)

• 電解質の種類(炭酸カリウム or 塩化ナトリウム)

• 容量と価格のバランス

• スプレータイプか詰め替え用か

• メーカーの信頼性と実績

• 成分表示の明確さ

購入時の注意事項:

市販品の中には「電解水」と表示されていても、実際にはpH値が低いものや、界面活性剤が添加されているものもあります。 純粋なアルカリ電解水を求める場合は、成分表示をしっかり確認することが大切です。 また、用途に応じて濃度調整されている商品もあるため、排水溝掃除に適したものを選びましょう。

おすすめの購入方法:

• 初めての方は少量サイズから試す

• リピート購入なら詰め替え用がお得

• まとめ買いは使用期限を考慮する

• 信頼できるメーカーの製品を選ぶ

• レビューや口コミを参考にする

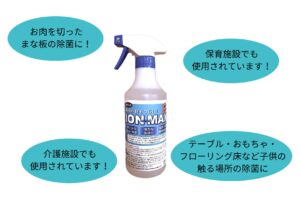

お掃除に万能なアルカリ電解水マイヘルパーION MAXのご紹介

アルカリ電解水は、お掃除に万能な洗浄剤として注目されています。

中でも、マイヘルパーION MAXは、高品質なアルカリ電解水として人気の商品です。

マイヘルパーION MAXは、pH12.5の強力なアルカリ性を持つ「水」です。

苛性ソーダなどの危険性のあるアルカリではなく、電子イオンをたくさん持った特殊なイオン水のため、科学火傷や皮膚刺激はありません。

また、「水」であるため、小さなお子様やペットのいるところでも安心して使用できます。

マイヘルパーION MAXは、強力な洗浄力を持っています。

アルカリイオンが汚れと物体の間に素早く浸透・付着し、付着した汚れの周りと物体の表面は、マイナスイオン同士の働きで反発しあって汚れが取れます。

さらに、マイヘルパーION MAXは、除菌・消臭効果も期待できます。

pH12.5の強アルカリ性のため、大腸菌をはじめノロウイルスを不活化する効果があります。

食中毒の原因であるO-157や大腸菌、ノロウイルス、サルモネラ菌なども除菌するので、キッチン周りで使用するにも最適です。

マイヘルパーION MAXは、環境に優しい洗浄剤でもあります。

優れた洗浄力を発揮しながらも、”水”だから環境汚染がゼロ。

自然の力を最大限に発揮した人と環境に優しい商品です。

まとめ

アルカリ電解水を使った排水溝掃除は、強力な洗浄力と除菌効果により、従来の掃除方法よりも効率的で安全な方法として注目されています。 pH12〜13という強アルカリ性の性質が、排水溝に付着した油汚れやタンパク質汚れ、そして頑固なぬめりを効果的に分解・除去します。 さらに、過炭酸ナトリウムとの併用により、発泡作用との相乗効果でより強力な洗浄効果を得ることができます。

アルカリ電解水の最大の魅力は、その安全性と環境への配慮にあります。 界面活性剤を使用せず、使用後は水に戻るという特性により、小さな子どもやペットがいる家庭でも安心して使用できます。 また、二度拭きが不要なため掃除の手間も大幅に削減でき、忙しい現代人にとって理想的な掃除アイテムといえるでしょう。

ただし、使用にあたってはいくつかの注意点があります。 強アルカリ性のため、目や皮膚への接触を避け、必ずゴム手袋を着用して使用することが大切です。 また、アルミ製品や真鍮製品には使用できないこと、他の洗剤との混合は避けることなど、安全に使用するための知識も必要です。

定期的な排水溝掃除は、衛生的な生活環境を維持するために欠かせません。 アルカリ電解水を活用することで、より効果的に、そして安全に排水溝を清潔に保つことができます。 まずは週に1回程度の頻度で始めて、徐々に自分の生活スタイルに合った掃除のリズムを見つけていくことをおすすめします。

きれいな排水溝は、快適な生活の基盤となります。 アルカリ電解水という新しい選択肢を取り入れて、より清潔で健康的な暮らしを実現してみませんか。 正しい知識と使い方を身につければ、排水溝掃除はもう憂鬱な作業ではなくなるはずです。