靴を脱ぐ瞬間、ふわっと広がる不快な臭い。 そんな経験に悩まされている方は、実は非常に多いのです。 足は1日にコップ1杯分もの汗をかくと言われており、その湿気と皮脂が雑菌の温床となって、強烈な臭いを発生させてしまいます。 市販の消臭スプレーを使っても効果が一時的だったり、化学薬品の刺激が気になったりと、なかなか満足のいく解決策が見つからないという声もよく聞かれます。

そこで注目されているのが、アルカリ電解水を使った足の臭い対策です。 アルカリ電解水は、水を電気分解することで作られる安全性の高い除菌水で、強力な消臭効果を持ちながら肌にも優しいという特徴があります。 化学薬品を使わずに、足の臭いの根本原因である雑菌を99.9%除去できることが、外部機関の試験でも証明されているのです。

本記事では、アルカリ電解水を中心とした効果的な足の臭い対策について、科学的根拠に基づいて詳しく解説していきます。 あなたの足の臭いタイプを見極め、最適な対処法を見つけることで、もう靴を脱ぐことを恐れる必要はなくなるでしょう。

目次

足の臭いが発生する原因とメカニズム

雑菌の繁殖による臭いの発生

足の臭いの最大の原因は、皮膚に存在する常在菌の異常繁殖です。 私たちの皮膚には、表皮ブドウ球菌などの善玉菌と、黄色ブドウ球菌などの悪玉菌が共存しています。 通常はこれらの菌がバランスを保っていますが、高温多湿の環境下では悪玉菌が急激に増殖し、強烈な臭いを発生させるのです。

特に問題となるのが、イソ吉草酸という物質の生成です。 この物質は、なんと特定悪臭物質に指定されるほど強力な臭いを放ちます。 納豆のような独特の臭いがすることから、多くの人が不快に感じる原因となっています。 悪玉菌は、汗に含まれる成分や古い角質を分解する際に、このイソ吉草酸を作り出してしまうのです。

雑菌の繁殖スピードは、温度と湿度に大きく左右されます。 足の温度が35度以上、湿度が70%を超えると、雑菌は爆発的に増殖を始めます。 わずか数時間で、菌の数は100倍以上に増えることもあり、これが急激な臭いの発生につながるのです。

雑菌繁殖の主な要因:

• 高温多湿な環境(温度35度以上、湿度70%以上)

• 皮脂や汗などの栄養源の存在

• pH値の変化(アルカリ性に傾くと悪玉菌が増殖)

• 酸素の少ない密閉空間

• 古い角質や汚れの蓄積

汗と角質が作り出す臭い環境

足の裏には、エクリン腺という汗腺が密集しています。 このエクリン腺から分泌される汗自体は、実はほとんど無臭なのです。 しかし、この汗が皮脂や古い角質と混ざり合うことで、雑菌にとって最高の栄養源となってしまいます。

足の裏は全身の体重を支えるため、角質が厚くなりやすい部位でもあります。 古くなった角質は、タンパク質が豊富に含まれており、雑菌のエサとして最適な状態になっています。 特に、かかとや指の付け根など、圧力がかかりやすい部分では、角質が蓄積しやすく、臭いの発生源となりやすいのです。

また、ストレスや疲労が蓄積すると、汗の成分自体が変化することもあります。 通常は中性に近い汗が、アンモニアを多く含むアルカリ性の汗に変わってしまうことがあるのです。 この変化した汗は、それ自体が刺激臭を放つだけでなく、悪玉菌の増殖をさらに促進させてしまいます。

| 汗と角質の相互作用 | 影響と結果 |

|---|---|

| エクリン腺からの発汗 | 1日約200ml(コップ1杯分)の汗を分泌 |

| 角質の蓄積 | タンパク質豊富な雑菌のエサとなる |

| 皮脂との混合 | 雑菌の栄養源として最適な環境を形成 |

| pH値の変化 | アルカリ性に傾き悪玉菌が増殖しやすくなる |

| 疲労時の汗の変化 | アンモニア濃度が上昇し刺激臭を発生 |

靴の中の高温多湿な環境

靴の中は、まさに雑菌にとってのパラダイスとも言える環境です。 密閉された空間で、温度は常に35度前後に保たれ、湿度も90%を超えることがあります。 この環境は、熱帯雨林のジャングルに匹敵するほどの高温多湿さで、雑菌が爆発的に増殖する条件が完璧に整っているのです。

特に革靴やブーツなど、通気性の悪い靴では問題が深刻化します。 1日8時間以上靴を履き続けると、靴の中の湿度は飽和状態に達し、汗が蒸発できなくなってしまいます。 この状態が続くと、靴の素材自体にも雑菌が繁殖し、靴そのものが臭いの発生源となってしまうのです。

さらに、同じ靴を連続して履き続けることで、問題はより深刻になります。 靴が完全に乾燥するには、最低でも24時間から48時間が必要とされています。 しかし、毎日同じ靴を履いていると、靴が乾く暇もなく、雑菌はどんどん蓄積されていってしまうのです。

靴内環境の問題点:

• 温度35度前後の高温状態が継続

• 湿度90%以上の過湿環境

• 酸素不足による嫌気性菌の増殖

• 汗や皮脂が靴の素材に浸透

• 乾燥時間の不足による菌の蓄積

• 靴底や中敷きへの雑菌の定着

足の臭いの2つのタイプと見分け方

酸性タイプの臭いの特徴

酸性タイプの足の臭いは、最も一般的なタイプで、全体の約70%を占めています。 この臭いの主成分は、先ほども触れたイソ吉草酸や酢酸などの有機酸です。 納豆のような発酵臭や、チーズが腐ったような臭い、酸っぱい酢のような臭いが特徴的で、多くの人が「足の臭い」と聞いて想像する典型的な臭いがこれにあたります。

酸性タイプの臭いは、主に足の蒸れによる雑菌の繁殖が原因です。 長時間の立ち仕事や、運動後など、足に汗をかきやすい状況で発生しやすくなります。 特に、通気性の悪い靴を履いている時や、ナイロン製の靴下を着用している時に、この臭いは強くなる傾向があります。

このタイプの臭いには、季節性も見られます。 夏場の高温多湿な時期はもちろんのこと、冬場でもブーツなどの密閉性の高い靴を履くことで、同様の臭いが発生しやすくなります。 また、体質的に汗をかきやすい人や、緊張しやすい人も、このタイプの臭いに悩まされやすいという特徴があります。

酸性臭の識別ポイント:

• 納豆やチーズのような発酵臭

• 酸っぱい酢のような刺激臭

• 運動後や長時間の歩行後に強くなる

• 靴を脱いだ直後に最も強く感じる

• 湿った靴下から特に強い臭いがする

• 石鹸で洗ってもなかなか落ちない頑固な臭い

アルカリ性タイプの臭いの特徴

アルカリ性タイプの足の臭いは、全体の約20%程度を占める、やや特殊なタイプです。 この臭いの主成分はアンモニアで、ツンとした刺激臭が特徴的です。 公衆トイレのような臭いや、動物の尿のような臭いと表現されることもあり、酸性タイプとは明らかに異なる性質を持っています。

アルカリ性の臭いが発生する主な原因は、ストレスや疲労、内臓機能の低下です。 肝臓の機能が低下すると、体内でアンモニアを十分に分解できなくなり、汗にアンモニアが混じってしまいます。 また、極度の疲労状態では、乳酸の蓄積によってアンモニアの生成が促進されることもあります。

このタイプの臭いは、生活習慣と密接に関連しています。 不規則な食生活、過度の飲酒、慢性的な睡眠不足などが続くと、アルカリ性の臭いが強くなる傾向があります。 また、糖尿病や腎臓病などの基礎疾患がある場合も、このタイプの臭いが発生しやすくなることが知られています。

| アルカリ性臭の特徴 | 発生要因 |

|---|---|

| ツンとした刺激臭 | ストレス・精神的疲労 |

| アンモニア臭 | 肝機能の低下 |

| 尿のような臭い | 腎機能の低下 |

| 疲労時に強くなる | 乳酸の蓄積 |

| 朝方に強い傾向 | 夜間の代謝低下 |

| 全身から発生することも | 内臓機能の全体的な低下 |

自分の臭いタイプを確認する方法

自分の足の臭いがどちらのタイプなのかを正確に把握することは、効果的な対策を立てる上で非常に重要です。 まず最も簡単な方法は、臭いの質を注意深く観察することです。 靴を脱いだ直後に、臭いの特徴を冷静に分析してみましょう。

より科学的に確認したい場合は、リトマス試験紙を使用する方法があります。 足を洗った後、軽く汗をかく程度に活動し、足の指の間にリトマス試験紙を挟んでみてください。 赤く変色すれば酸性、青く変色すればアルカリ性と判断できます。

また、臭いが発生するタイミングや状況からも、タイプを推測することができます。 運動後や暑い日に臭いが強くなる場合は酸性タイプ、疲れた時やストレスを感じた時に臭いが強くなる場合はアルカリ性タイプの可能性が高いでしょう。 さらに、両方のタイプが混在している混合型の人も、全体の約10%存在することも覚えておいてください。

セルフチェックリスト:

• 臭いの質(発酵臭 vs 刺激臭)を確認

• 発生タイミング(運動後 vs 疲労時)を記録

• リトマス試験紙でpH値を測定

• 靴下の変色パターンを観察(黄ばみ vs 白い結晶)

• 家族からの指摘内容を参考にする

• 1週間程度の観察記録をつける

アルカリ電解水による消臭効果とメカニズム

アルカリ電解水の除菌・消臭力

アルカリ電解水は、水を電気分解することで生成される、pH11から13程度の強アルカリ性の水です。 この強力なアルカリ性により、足の臭いの原因となる雑菌を99.9%除去することができます。 化学薬品を一切使用せず、水と電気だけで作られるため、安全性が極めて高いという特徴があります。

アルカリ電解水の除菌メカニズムは、細菌の細胞膜を破壊することにあります。 強アルカリ環境下では、細菌の細胞膜を構成する脂質が加水分解され、細胞が破壊されてしまうのです。 この作用により、黄色ブドウ球菌や大腸菌など、足の臭いの原因となる様々な雑菌を効果的に除去することができます。

さらに、アルカリ電解水には優れた洗浄力もあります。 皮脂や汚れを分解・乳化する作用があるため、雑菌のエサとなる物質も同時に除去することができます。 つまり、現在いる雑菌を除去するだけでなく、新たな雑菌の繁殖を予防する効果も期待できるのです。

アルカリ電解水の効果:

• 99.9%の除菌効果(外部機関試験済み)

• 瞬時に雑菌の細胞膜を破壊

• 皮脂や汚れの分解・除去

• 臭い物質の分解・中和

• 残留性がなく安全

• 耐性菌を作らない

酸性臭に対する中和作用

アルカリ電解水の最も優れた特徴の一つが、酸性臭に対する強力な中和作用です。 足の臭いの主成分であるイソ吉草酸や酢酸などの有機酸は、アルカリと反応することで中和され、無臭の塩に変化します。 この化学反応により、臭いの元を根本から消し去ることができるのです。

中和反応は瞬時に起こるため、アルカリ電解水をスプレーした瞬間から消臭効果を実感できます。 市販の消臭剤の多くが、香料で臭いをマスキングするだけなのに対し、アルカリ電解水は臭い物質そのものを化学的に変化させて無臭化します。 これにより、一時的ではない、持続的な消臭効果を得ることができるのです。

また、アルカリ電解水のpH値を調整することで、様々な強さの酸性臭に対応することも可能です。 軽い臭いにはpH11程度、頑固な臭いにはpH12から13程度のものを使用するなど、状況に応じて使い分けることで、より効果的な消臭が可能になります。

| 中和反応のメカニズム | 効果と特徴 |

|---|---|

| イソ吉草酸の中和 | 納豆臭を瞬時に無臭化 |

| 酢酸の中和 | 酸っぱい臭いを除去 |

| プロピオン酸の中和 | チーズ臭を消去 |

| 酪酸の中和 | 腐敗臭を分解 |

| 反応速度 | 数秒で効果を発揮 |

| 持続性 | 中和後は再発生しにくい |

安全性と肌への優しさ

アルカリ電解水の最大の魅力は、その高い安全性にあります。 原料は水だけで、化学薬品や添加物を一切使用していません。 電気分解という物理的な方法で作られるため、アレルギーの原因となる物質も含まれていないのです。

強アルカリ性と聞くと、肌への刺激を心配される方もいるかもしれません。 しかし、アルカリ電解水は空気に触れることで徐々に中性に戻る性質があります。 肌に付着した後、数分で中性化するため、肌への負担は最小限に抑えられます。

実際に、多くの医療機関や介護施設でも、アルカリ電解水は安全な除菌水として使用されています。 赤ちゃんの哺乳瓶の消毒や、アトピー性皮膚炎の方の肌ケアにも使用されるほど、その安全性は高く評価されています。 ただし、使用後はしっかりと乾燥させることが大切です。

安全性の特徴:

• 原料は水のみ(100%天然由来)

• 化学薬品・添加物不使用

• アレルゲンフリー

• 時間経過で自然に中性化

• 残留性がない

• 環境に優しい(生分解性100%)

アルカリ電解水を使った足の臭い対策法

直接スプレーする方法

アルカリ電解水を足に直接スプレーする方法は、最も即効性のある対策法です。 まず、足を清潔にした状態で、足全体にまんべんなくスプレーします。 特に、指の間や爪の周り、かかとなど、臭いが発生しやすい部分には重点的にスプレーしてください。

スプレー後は、自然乾燥させることが重要です。 アルカリ電解水が蒸発する過程で、除菌効果が最大限に発揮されます。 タオルで拭き取ってしまうと、効果が半減してしまうため、5分から10分程度は自然乾燥の時間を取りましょう。

効果的なスプレー方法として、足を少し持ち上げて、足の裏全体に行き渡るようにスプレーすることをおすすめします。 1回のスプレーで3から5プッシュ程度が目安です。 足がしっとりと湿る程度にスプレーすることで、十分な除菌効果を得ることができます。

スプレー時のポイント:

• 清潔な足に使用する

• 15cmから20cm離してスプレー

• 3から5プッシュが適量

• 指の間は念入りに

• 自然乾燥で効果アップ

• 朝晩2回の使用が理想的

使用タイミングと頻度

アルカリ電解水の使用タイミングは、朝と夜の2回が最も効果的です。 朝は、出かける前の30分前にスプレーすることで、1日中臭いを予防できます。 夜は、お風呂上がりの清潔な足にスプレーすることで、就寝中の雑菌繁殖を抑制できます。

運動前後の使用も非常に効果的です。 運動前にスプレーしておくことで、汗をかいても臭いの発生を抑えることができます。 運動後は、汗を拭き取った後にスプレーすることで、雑菌の繁殖を防ぎ、爽快感も得られます。

頻度については、症状の程度によって調整が必要です。 軽い臭いの場合は1日1回でも効果がありますが、強い臭いに悩んでいる場合は、1日3から4回の使用をおすすめします。 使い始めの1週間は頻度を多めにし、改善が見られたら徐々に回数を減らしていくと良いでしょう。

| 使用タイミング | 効果と目的 |

|---|---|

| 起床後 | 1日の臭い予防 |

| 外出前30分 | 靴内の雑菌繁殖防止 |

| 帰宅後すぐ | 蓄積した雑菌の除去 |

| 入浴後 | 夜間の雑菌繁殖防止 |

| 運動前後 | 発汗による臭い予防 |

| 靴を脱ぐ前 | 緊急の消臭対策 |

効果的なスプレー箇所

足の臭い対策において、スプレーする箇所の選定は非常に重要です。 最も念入りにスプレーすべきなのは、足の指の間です。 この部分は汗がこもりやすく、雑菌が最も繁殖しやすい場所となっています。

次に重要なのが、爪の周りと爪の間です。 爪の隙間には、古い角質や汚れが溜まりやすく、イソ吉草酸が蓄積されやすい場所でもあります。 爪を少し持ち上げるようにして、隙間にもしっかりとスプレーが行き渡るようにしましょう。

足の裏全体、特にかかとと土踏まずの部分も忘れずにスプレーしてください。 かかとは角質が厚くなりやすく、土踏まずは汗腺が集中している部分です。 これらの部位にもまんべんなくスプレーすることで、総合的な消臭効果を得ることができます。

重点スプレー箇所:

• 全ての指の間(特に薬指と小指の間)

• 爪の周りと爪の隙間

• かかとの角質が厚い部分

• 土踏まずの汗をかきやすい部分

• 親指の付け根

• 足の側面の見落としがちな部分

足浴での活用方法

アルカリ電解水を使った足浴は、より深い除菌と消臭効果を得られる方法です。 洗面器に40度程度のお湯を張り、アルカリ電解水を200mlから300ml加えます。 この足浴液に15分から20分間、足を浸すことで、頑固な臭いも効果的に除去できます。

足浴中は、軽く足をマッサージすることで効果が高まります。 指の間を開いたり閉じたりする動作や、かかとを軽くこする動作を行うことで、アルカリ電解水が隅々まで行き渡ります。 また、古い角質も柔らかくなり、除去しやすくなるという副次的な効果もあります。

足浴後は、清水で軽く洗い流してから、しっかりと水分を拭き取ります。 その後、再度アルカリ電解水をスプレーすることで、除菌効果をさらに高めることができます。 週に2から3回の足浴を継続することで、慢性的な足の臭いも改善していきます。

足浴の手順と注意点:

• お湯の温度は40度前後が最適

• アルカリ電解水は200mlから300ml使用

• 浸漬時間は15分から20分

• 週2から3回の頻度で実施

• 足浴後は必ず乾燥させる

• 皮膚に異常を感じたら中止する

靴・靴下への応用

アルカリ電解水は、靴や靴下の消臭・除菌にも非常に効果的です。 足だけでなく、靴や靴下も同時にケアすることで、臭いの再発を防ぎ、より完璧な消臭対策となります。 特に、靴の中は雑菌の温床となりやすいため、定期的なケアが欠かせません。

靴下については、着用前にアルカリ電解水をスプレーしておく予防的な使い方が効果的です。 また、洗濯前の靴下を、アルカリ電解水に30分程度浸け置きすることで、繊維の奥に染み込んだ臭いも除去できます。 この前処理により、通常の洗濯では落ちない頑固な臭いも、すっきりと取り除くことができます。

靴のケアでは、中敷きを取り外せる場合は、別々に処理することをおすすめします。 中敷きは直接足に触れる部分なので、特に念入りな除菌が必要です。 定期的に中敷きを交換することも、臭い対策には有効な方法です。

| 対象物 | 使用方法と頻度 |

|---|---|

| 靴の中 | 毎日帰宅後にスプレー |

| 中敷き | 週1回取り外して浸け置き |

| 靴下(予防) | 着用前にスプレー |

| 靴下(洗濯前) | 30分浸け置き |

| スニーカー | 週1回全体にスプレー |

| 革靴 | 2日に1回軽くスプレー |

靴の消臭・除菌方法

靴の消臭・除菌を行う際は、まず靴の中の汚れやほこりを取り除きます。 その後、アルカリ電解水を靴の中全体にまんべんなくスプレーします。 特に、つま先部分とかかと部分は、汗が溜まりやすいので重点的にスプレーしてください。

スプレー量の目安は、靴の内部がしっとりと湿る程度で、片足につき5から7プッシュ程度です。 革靴の場合は、素材を傷めないよう、やや少なめの3から5プッシュに留めましょう。 スプレー後は、風通しの良い日陰で24時間以上乾燥させることが重要です。

定期的なメンテナンスとして、週に1回は徹底的な除菌を行いましょう。 靴ひもを緩めて靴の開口部を広げ、内部の隅々までスプレーが行き渡るようにします。 この際、新聞紙を詰めておくと、型崩れを防ぎながら乾燥を促進できます。

靴の除菌手順:

• 靴の中のゴミやほこりを除去

• 靴ひもを緩めて開口部を広げる

• 5から7プッシュをまんべんなくスプレー

• つま先とかかとは重点的に

• 24時間以上かけて完全乾燥

• 週1回は徹底除菌を実施

靴下の事前処理

靴下の事前処理は、足の臭い対策において見落とされがちですが、非常に重要なステップです。 新品の靴下でも、着用前にアルカリ電解水でスプレーしておくことで、1日中臭いの発生を抑えることができます。 特に、ナイロンやポリエステル素材の靴下は、事前処理の効果が高く現れます。

着用済みの靴下は、洗濯前の処理が肝心です。 アルカリ電解水を500ml程度入れたバケツに、靴下を30分から1時間浸け置きします。 この処理により、繊維の奥深くに染み込んだイソ吉草酸も分解され、洗濯後の仕上がりが格段に向上します。

頑固な臭いが染み付いた靴下には、濃度を高めたアルカリ電解水を使用します。 通常の2倍の濃度で1時間以上浸け置きすることで、ほとんどの臭いを除去できます。 処理後は、通常通り洗濯機で洗うだけで、新品のような清潔さを取り戻すことができます。

靴下の処理方法:

• 新品:着用前に軽くスプレー

• 毎日:着用後すぐに浸け置き

• 浸け置き時間:30分から1時間

• 頑固な臭い:濃度2倍で1時間以上

• 処理後は通常の洗濯でOK

• 月1回は全ての靴下を一斉処理

タイプ別の補助的な消臭対策

酸性臭への対策

酸性タイプの足の臭いには、アルカリ性の物質を使った中和が効果的です。 アルカリ電解水だけでなく、身近にある天然のアルカリ性物質を組み合わせることで、より強力な消臭効果を得ることができます。 これらの補助的な対策を併用することで、頑固な酸性臭も確実に撃退できるでしょう。

酸性臭の特徴である納豆のような臭いやチーズ臭は、皮脂の酸化によっても強くなります。 そのため、皮脂をしっかりと除去することも重要なポイントです。 アルカリ性の物質は、皮脂を乳化させる作用もあるため、一石二鳥の効果が期待できます。

また、酸性臭は角質層に深く浸透する性質があるため、表面的な対策だけでは不十分な場合があります。 定期的な角質ケアと併せて、アルカリ性物質による中和を行うことで、根本的な改善が可能になります。 継続的なケアにより、臭いの発生そのものを予防することもできるのです。

酸性臭対策の基本:

• アルカリ性物質での中和が最重要

• 皮脂の除去も同時に行う

• 角質ケアとの併用が効果的

• 継続的なケアで予防も可能

• 複数の方法を組み合わせる

• pH値のバランスを意識する

重曹(炭酸水素ナトリウム)の活用

重曹は、家庭で手軽に使えるアルカリ性物質の代表格です。 pH8.5程度の弱アルカリ性で、肌に優しく、安全性も高いという特徴があります。 足の酸性臭を中和するだけでなく、消臭・脱臭効果も併せ持つ万能アイテムです。

重曹足浴は、最も効果的な使用方法の一つです。 洗面器にぬるま湯を張り、大さじ2から3杯の重曹を溶かします。 この重曹水に15分から20分足を浸すことで、イソ吉草酸などの酸性物質が中和され、臭いが劇的に改善されます。

さらに効果を高めたい場合は、重曹ペーストを作ることもおすすめです。 重曹に少量の水を加えてペースト状にし、足の臭いが気になる部分に直接塗り込みます。 5分程度置いてから洗い流すことで、頑固な臭いも除去できます。

| 重曹の使用方法 | 分量と時間 |

|---|---|

| 重曹足浴 | 大さじ2〜3杯/15〜20分 |

| 重曹ペースト | 重曹:水=3:1/5分 |

| 重曹スプレー | 小さじ1/水100ml |

| 靴の消臭 | 大さじ1を直接振りかけ |

| 靴下の浸け置き | 大さじ2/30分 |

| 重曹+アルカリ電解水 | 1:1の割合で混合 |

アルカリ性石鹸での洗浄

アルカリ性の固形石鹸は、酸性臭対策の基本中の基本です。 多くのボディソープが弱酸性なのに対し、固形石鹸はpH9から10のアルカリ性を示します。 このアルカリ性により、足に付着した酸性の臭い物質を効果的に中和・除去することができます。

洗浄時のポイントは、しっかりと泡立てることです。 きめ細かい泡が、指の間や爪の隙間まで入り込み、臭いの原因を徹底的に洗い流します。 泡を足全体に行き渡らせたら、2から3分間そのまま放置する「泡パック」も効果的です。

ただし、アルカリ性石鹸の使いすぎには注意が必要です。 皮膚の善玉菌まで除去してしまうと、かえって悪玉菌が増殖しやすくなります。 1日1回、夜の入浴時に使用する程度が適切で、朝は水洗いかぬるま湯での洗浄で十分です。

石鹸洗浄のコツ:

• 固形石鹸を選ぶ(pH9〜10)

• しっかりと泡立てる

• 指の間を念入りに洗う

• 泡パックで2〜3分置く

• ぬるま湯でしっかりすすぐ

• 1日1回の使用に留める

アルカリ性臭への対策

アルカリ性タイプの足の臭いは、アンモニアが主成分であるため、酸性物質での中和が必要です。 このタイプの臭いは、体内の問題が原因となることが多いため、外側からの対策と同時に、生活習慣の改善も重要になります。 適切な酸性物質を使用することで、ツンとした刺激臭を効果的に消すことができます。

アルカリ性臭の対策では、単純な中和だけでなく、発生源への対処も考える必要があります。 ストレスや疲労が原因の場合は、十分な休息を取ることが根本的な解決につながります。 また、肝機能をサポートする食事や、適度な運動も効果的です。

外側からの対策としては、酸性の物質を使った足浴やスプレーが有効です。 ただし、酸性物質は使い方を誤ると肌への刺激となる可能性があるため、適切な濃度と使用頻度を守ることが大切です。 アルカリ電解水と交互に使用することで、バランスの取れた対策が可能になります。

アルカリ性臭対策の要点:

• 酸性物質での中和が基本

• 生活習慣の改善も重要

• ストレス管理が効果的

• 肝機能のサポートを意識

• 適切な濃度での使用を心がける

• アルカリ電解水との併用も検討

クエン酸での中和

クエン酸は、レモンや梅干しに含まれる天然の酸性物質です。 pH2から3という強い酸性を示し、アルカリ性のアンモニア臭を効果的に中和します。 食品添加物としても使用される安全な物質で、肌への刺激も比較的少ないという利点があります。

クエン酸足浴は、アルカリ性臭に悩む方に特におすすめの方法です。 洗面器に38度程度のぬるま湯を張り、大さじ1から2杯のクエン酸を溶かします。 10から15分間足を浸すことで、アンモニア臭が中和され、さっぱりとした使用感を得られます。

クエン酸には、殺菌効果もあるため、雑菌の繁殖を抑える効果も期待できます。 また、古い角質を柔らかくする作用もあるので、かかとのガサガサも同時に改善できます。 週に2から3回の使用で、アルカリ性臭を効果的にコントロールできるでしょう。

| クエン酸の活用法 | 使用量と効果 |

|---|---|

| クエン酸足浴 | 大さじ1〜2杯/10〜15分 |

| クエン酸スプレー | 小さじ1/水200ml |

| 靴の消臭 | 小さじ1/水100mlでスプレー |

| 角質ケア | 濃度5%で週1回 |

| アンモニア臭の中和 | 即効性あり |

| 殺菌効果 | 悪玉菌の抑制 |

ミョウバン水の活用

ミョウバンは、古くから消臭剤として使われてきた天然鉱物です。 水に溶かすと酸性を示し、アルカリ性のアンモニア臭を中和する効果があります。 さらに、収れん作用により汗を抑える効果もあるため、臭いの予防にも役立ちます。

ミョウバン水の作り方は簡単です。 水1リットルに対して焼きミョウバン30gを溶かし、一晩置いて完全に溶解させます。 この原液を10倍に薄めたものを、スプレーボトルに入れて使用します。

ミョウバン水の特徴は、制汗作用と殺菌作用を併せ持つことです。 朝の外出前にスプレーすることで、1日中サラサラの状態を保つことができます。 また、靴の中にスプレーすることで、靴内の環境も改善できます。

ミョウバン水の効果:

• アンモニア臭の中和

• 強力な制汗作用

• 殺菌・抗菌効果

• 長時間の持続性

• コストパフォーマンスが高い

• 靴や靴下にも使用可能

逆性石鹸(塩化ベンザルコニウム液)

逆性石鹸は、薬局で「オスバンS」などの商品名で販売されている消毒液です。 通常の石鹸とは逆の性質を持ち、強力な殺菌・消毒効果があります。 アルカリ性臭の原因となる雑菌を除去しながら、臭い自体も中和する二重の効果が期待できます。

使用する際は、必ず希釈が必要です。 500倍から1,000倍に薄めた溶液を作り、足浴や清拭に使用します。 原液のまま使用すると、皮膚への刺激が強すぎるため、絶対に避けてください。

逆性石鹸の最大の利点は、その持続的な殺菌効果です。 使用後も一定時間、抗菌作用が続くため、新たな雑菌の繁殖を防ぐことができます。 ただし、石鹸成分が残っていると効果が減少するため、使用前は必ず足を清潔にすることが重要です。

逆性石鹸の使用方法:

• 500〜1,000倍に希釈

• 足浴は5〜10分程度

• 使用前に足を洗浄

• 週1〜2回の使用が適切

• 原液は絶対に使用しない

• 使用後はよく乾燥させる

日常でできる足の臭い予防法

足のケア習慣

毎日の足のケア習慣は、臭いの予防において最も基本的で重要な要素です。 適切なケアを継続することで、臭いの発生を根本から防ぐことができます。 特に、清潔を保つことと、雑菌の繁殖を防ぐことの2つが、ケアの中心となります。

入浴時の足の洗い方も、意外と重要なポイントです。 多くの人が見落としがちな指の間や爪の周りこそ、最も丁寧に洗う必要があります。 また、洗った後の乾燥も同じくらい大切で、湿ったまま靴下を履くと、かえって雑菌が繁殖しやすくなってしまいます。

日常的な足のチェックも習慣化しましょう。 爪の状態、角質の厚さ、皮膚の色や質感などを観察することで、問題を早期に発見できます。 異常を感じたら、すぐに対処することで、臭いの発生を未然に防ぐことができるのです。

足のケア習慣チェックリスト:

• 毎日の入浴時に足を丁寧に洗う

• 指の間まで確実に乾燥させる

• 爪は週1回程度切る

• 角質ケアは月2〜3回実施

• 足の状態を毎日観察

• 異常があれば早めに対処

角質ケアの重要性

足の角質は、雑菌の格好のエサとなるため、定期的なケアが欠かせません。 特にかかとや親指の付け根など、圧力がかかりやすい部分は角質が厚くなりやすく、臭いの温床となりがちです。 適切な角質ケアにより、臭いの発生を大幅に減少させることができます。

角質ケアの基本は、入浴時に軽石やフットファイルを使って優しく削ることです。 ただし、削りすぎは禁物で、週に2から3回程度、軽く表面を整える程度で十分です。 過度な角質除去は、かえって角質を厚くする原因となってしまいます。

角質を柔らかくするフットクリームの使用も効果的です。 尿素配合のクリームなどを毎晩塗ることで、角質が自然に剥がれやすくなります。 また、月に1回程度、角質パックを使用することで、より深い角質ケアが可能になります。

| 角質ケアの方法 | 頻度と注意点 |

|---|---|

| 軽石での除去 | 週2〜3回/優しく表面のみ |

| フットファイル | 週1〜2回/乾燥した状態で |

| 角質軟化クリーム | 毎日/就寝前に塗布 |

| 角質パック | 月1回/使用後は保湿必須 |

| プロのケア | 3ヶ月に1回/サロンで施術 |

| アルカリ電解水 | 週3回/角質軟化効果あり |

こまめな汗の処理

足の汗をこまめに処理することは、臭い予防の基本中の基本です。 汗自体は無臭ですが、放置すると雑菌の繁殖を促し、強烈な臭いの原因となります。 特に夏場や運動後は、速やかな汗の処理が重要です。

外出先でも使える汗拭きシートは、必携アイテムです。 アルコール配合のものよりも、アルカリ電解水を含んだシートの方が、肌に優しく効果的です。 トイレ休憩の際などに、さっと拭くだけでも大きな違いが出ます。

靴下の替えを持ち歩くことも、効果的な対策の一つです。 昼休みに靴下を交換するだけで、午後の臭いの発生を大幅に抑えることができます。 交換した靴下は、密封袋に入れて持ち帰り、すぐに洗濯することが大切です。

汗対策の実践方法:

• 汗拭きシートを常備

• 2〜3時間ごとに汗を拭く

• 替えの靴下を持参

• 制汗剤の適切な使用

• 通気性の良い場所で休憩

• アルカリ電解水スプレーの携帯

靴と靴下の選び方

靴と靴下の選択は、足の臭い対策において極めて重要な要素です。 適切な素材と形状のものを選ぶことで、臭いの発生を劇的に減少させることができます。 特に、通気性と吸湿性のバランスが、選択の鍵となります。

靴選びでは、素材だけでなく、サイズも重要です。 きつすぎる靴は汗を増加させ、ゆるすぎる靴は摩擦により角質を厚くします。 足にぴったりフィットし、かつ適度な余裕がある靴を選ぶことが理想的です。

靴下の素材選びも、臭い対策には欠かせません。 化学繊維100%の靴下は避け、天然素材を中心としたものを選びましょう。 最近では、抗菌・消臭機能を持つ特殊な繊維を使用した靴下も開発されており、これらを活用することも有効です。

靴と靴下選びのポイント:

• 通気性の良い素材を優先

• 適切なサイズ選び

• 天然素材の割合が高いものを選ぶ

• 抗菌・消臭機能付きも検討

• 季節に応じた素材選択

• デザインよりも機能性を重視

通気性の良い素材選び

通気性の良い素材を選ぶことは、足の臭い対策の第一歩です。 靴では、本革や帆布(キャンバス)、メッシュ素材などが優れた通気性を持っています。 これらの素材は、足から出る湿気を外に逃がし、靴内の環境を快適に保ちます。

靴下では、綿や麻、竹繊維などの天然素材がおすすめです。 特に、5本指ソックスは指の間の汗を効率的に吸収し、蒸れを防ぐ効果が高いです。 また、メリノウールは抗菌作用があり、臭いの発生を抑える効果も期待できます。

最新の機能性素材も注目に値します。 吸湿速乾素材や、銀イオンを練り込んだ抗菌素材など、科学技術を活用した製品も増えています。 これらを上手に活用することで、より効果的な臭い対策が可能になります。

| 素材 | 特徴と効果 |

|---|---|

| 本革(靴) | 通気性良好/耐久性高い |

| メッシュ(靴) | 最高の通気性/軽量 |

| 綿(靴下) | 吸湿性抜群/肌に優しい |

| 竹繊維(靴下) | 抗菌作用/消臭効果 |

| メリノウール | 調温機能/抗菌作用 |

| 機能性素材 | 速乾性/抗菌消臭 |

毎日同じ靴を履かない工夫

毎日同じ靴を履き続けることは、臭いの蓄積を招く最大の原因の一つです。 靴が完全に乾燥するには、最低でも24時間、理想的には48時間が必要です。 そのため、最低でも3足の靴をローテーションすることが推奨されます。

靴のローテーションシステムを確立することが大切です。 曜日ごとに履く靴を決めたり、天気によって使い分けたりすることで、自然とローテーションが身につきます。 また、靴の使用履歴を記録することで、偏りなく使用することができます。

職場用の靴を用意することも効果的です。 通勤用と職場用で靴を分けることで、それぞれの靴の使用時間を短縮できます。 さらに、職場では通気性の良いサンダルに履き替えるなど、足を休める時間を作ることも重要です。

ローテーションの実践方法:

• 最低3足の靴を用意

• 曜日別ローテーション表を作成

• 使用後は24時間以上乾燥

• 職場用の靴を別途用意

• 季節ごとに靴を入れ替え

• 休日は素足で過ごす時間を作る

靴箱と靴の環境管理

靴箱の環境は、靴の臭いに直接影響を与える重要な要素です。 湿気がこもりやすい靴箱は、カビや雑菌の温床となり、臭いを増幅させてしまいます。 適切な環境管理により、靴を清潔に保ち、臭いの発生を防ぐことができます。

靴箱の換気は、最も基本的で重要な対策です。 定期的に扉を開けて空気を入れ替えることで、湿気の蓄積を防げます。 可能であれば、小型の換気扇を設置することで、常に新鮮な空気を循環させることができます。

靴の保管方法も工夫が必要です。 靴同士が密着しないよう、適度な間隔を空けて配置します。 また、新聞紙やシリカゲルを靴の中に入れることで、湿気を吸収し、形も保つことができます。

靴箱管理のポイント:

• 定期的な換気(1日2回以上)

• 除湿剤の設置

• 靴同士の間隔を確保

• 定期的な清掃

• 消臭剤の適切な配置

• 季節ごとの大掃除

除湿・乾燥対策

靴と靴箱の除湿・乾燥は、臭い対策の要となります。 湿度を40から50%に保つことで、雑菌の繁殖を効果的に抑制できます。 除湿剤や乾燥剤を上手に活用することで、理想的な環境を維持できます。

靴専用の乾燥機も、非常に効果的なアイテムです。 温風で靴の内部を乾燥させるだけでなく、オゾンや紫外線で除菌する機能を持つものもあります。 毎日使用することで、靴を常に清潔で乾燥した状態に保てます。

自然乾燥も重要な方法です。 晴れた日には、靴を日陰の風通しの良い場所に置いて乾燥させます。 直射日光は靴を傷める可能性があるため、必ず日陰で行うことがポイントです。

| 除湿・乾燥方法 | 効果と頻度 |

|---|---|

| シリカゲル | 即効性あり/月1回交換 |

| 竹炭 | 消臭効果も/3ヶ月ごと天日干し |

| 新聞紙 | コスパ最高/毎回交換 |

| 靴乾燥機 | 最も効果的/毎日使用可 |

| 自然乾燥 | 環境に優しい/天気次第 |

| 除湿機 | 靴箱全体に効果/常時稼働 |

定期的な消臭メンテナンス

定期的な消臭メンテナンスは、臭いの蓄積を防ぐ重要な習慣です。 週1回、月1回、季節ごとなど、計画的にメンテナンスを行うことで、常に清潔な状態を維持できます。 アルカリ電解水を中心とした消臭対策を、定期的に実施することが効果的です。

週次メンテナンスでは、全ての靴にアルカリ電解水をスプレーします。 中敷きを取り外せる靴は、中敷きを別途洗浄し、完全に乾燥させてから戻します。 靴ひもも定期的に洗濯することで、意外な臭いの発生源を除去できます。

月次メンテナンスでは、より徹底的な消臭を行います。 靴箱全体の清掃と消毒、古くなった中敷きの交換、劣化した靴の処分などを実施します。 この際、アルカリ電解水で靴箱内部も拭き掃除することで、環境全体を清潔に保てます。

メンテナンススケジュール:

• 毎日:使用後の乾燥とスプレー

• 週1回:全靴の消臭処理

• 月1回:靴箱の大掃除

• 3ヶ月ごと:中敷きの交換検討

• 半年ごと:靴の総点検

• 年1回:古い靴の処分と新調

アルカリ電解水使用時の注意点

使用上の注意事項

アルカリ電解水は安全性の高い消臭剤ですが、正しく使用することが重要です。 強アルカリ性という性質上、使用方法を誤ると肌トラブルの原因となる可能性があります。 適切な使用方法を守ることで、安全かつ効果的に足の臭い対策ができます。

まず、使用前には必ずパッチテストを行いましょう。 腕の内側などの目立たない部分に少量塗布し、24時間様子を見ます。 赤みやかゆみが出た場合は、使用を控えるか、濃度を調整する必要

があります。

使用濃度にも注意が必要です。 市販のアルカリ電解水は、pH11から13程度のものが多いですが、肌の状態によっては希釈して使用することをおすすめします。 特に敏感肌の方や、皮膚に傷がある場合は、2倍から3倍に薄めて使用することから始めましょう。

目や粘膜への付着は絶対に避けてください。 万が一、目に入った場合は、すぐに大量の水で15分以上洗い流し、必要に応じて医療機関を受診してください。 また、飲用は厳禁ですので、子供の手の届かない場所に保管することが重要です。

使用上の重要な注意点:

• 必ずパッチテストを実施

• 傷や炎症部位への使用は避ける

• 目や粘膜への付着を防ぐ

• 適切な濃度で使用する

• 使用後は必ず乾燥させる

• 異常を感じたら即座に中止

保管方法と使用期限

アルカリ電解水の効果を維持するためには、適切な保管が不可欠です。 直射日光や高温を避け、冷暗所で保管することが基本となります。 また、空気に触れることで徐々に中性化が進むため、使用後は必ずキャップをしっかりと閉めることが大切です。

使用期限については、製品によって異なりますが、一般的に開封後は3から6ヶ月以内に使い切ることが推奨されます。 時間の経過とともにpH値が低下し、消臭効果が弱まる可能性があるためです。 開封日を容器に記入しておくことで、適切な管理ができます。

保管容器の選択も重要なポイントです。 アルカリ電解水は、金属を腐食させる可能性があるため、プラスチック製またはガラス製の容器を使用します。 スプレーボトルに移し替える場合も、アルカリ対応の製品を選ぶことが必要です。

| 保管条件 | 具体的な方法 |

|---|---|

| 温度管理 | 5〜25度の範囲で保管 |

| 光の遮断 | 暗所または遮光容器使用 |

| 密封保管 | 使用後は即座にキャップ |

| 容器の材質 | プラスチックかガラス製 |

| 使用期限 | 開封後3〜6ヶ月 |

| 品質確認 | pH試験紙で定期チェック |

他の消臭剤との併用について

アルカリ電解水と他の消臭剤を併用する場合は、相性を考慮する必要があります。 基本的に、アルカリ性と酸性の物質を同時に使用すると、中和反応により効果が減少してしまいます。 そのため、使用するタイミングを分けるなどの工夫が必要です。

市販の消臭スプレーとの併用は、特に注意が必要です。 多くの消臭スプレーには香料や化学物質が含まれており、アルカリ電解水と反応する可能性があります。 併用する場合は、最低でも30分以上の間隔を空けることをおすすめします。

天然素材の消臭剤との組み合わせは、比較的安全です。 重曹や竹炭などは、アルカリ電解水と相性が良く、相乗効果も期待できます。 ただし、クエン酸やミョウバンなど酸性の物質とは、時間を分けて使用することが重要です。

併用時の注意事項:

• 酸性物質との同時使用は避ける

• 化学消臭剤とは30分以上間隔を空ける

• 天然素材との併用は効果的

• 使用順序を考慮する

• 反応の有無を事前確認

• 不明な場合は単独使用を推奨

まとめ

アルカリ電解水を使った足の臭い対策について、詳しく解説してきました。 足の臭いは、単なる不快な問題ではなく、社会生活にも影響を与える深刻な悩みです。 しかし、適切な知識と対策により、必ず改善することができます。

アルカリ電解水の最大の魅力は、化学薬品を使わずに99.9%の除菌効果を実現できることです。 安全性が高く、肌にも優しいため、毎日使用しても安心です。 さらに、酸性臭の中和作用により、頑固なイソ吉草酸の臭いも根本から除去できます。

ただし、アルカリ電解水だけに頼るのではなく、総合的なアプローチが重要です。 自分の臭いタイプを見極め、適切な補助的対策を組み合わせることで、より効果的な結果が得られます。 また、日常的な予防習慣を身につけることで、臭いの発生自体を防ぐことも可能です。

足の臭い対策は、一朝一夕では完結しません。 継続的なケアと、生活習慣の改善が必要です。 しかし、この記事で紹介した方法を実践することで、必ず改善の道筋が見えてくるはずです。

もう靴を脱ぐことを恐れる必要はありません。 アルカリ電解水を中心とした科学的で効果的な対策により、清潔で快適な足元を手に入れることができます。 今日から始める小さな一歩が、明日の大きな自信につながることでしょう。

あなたの足の臭いの悩みが、この記事をきっかけに解決へと向かうことを心から願っています。 快適な毎日を過ごすために、ぜひ実践してみてください。

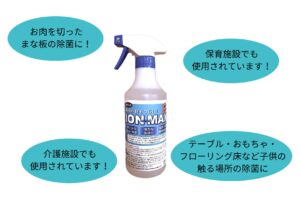

お掃除に万能なアルカリ電解水マイヘルパーION MAXのご紹介

アルカリ電解水は、お掃除に万能な洗浄剤として注目されています。

中でも、マイヘルパーION MAXは、高品質なアルカリ電解水として人気の商品です。

マイヘルパーION MAXは、pH12.5の強力なアルカリ性を持つ「水」です。

苛性ソーダなどの危険性のあるアルカリではなく、電子イオンをたくさん持った特殊なイオン水のため、科学火傷や皮膚刺激はありません。

また、「水」であるため、小さなお子様やペットのいるところでも安心して使用できます。

マイヘルパーION MAXは、強力な洗浄力を持っています。

アルカリイオンが汚れと物体の間に素早く浸透・付着し、付着した汚れの周りと物体の表面は、マイナスイオン同士の働きで反発しあって汚れが取れます。

さらに、マイヘルパーION MAXは、除菌・消臭効果も期待できます。

pH12.5の強アルカリ性のため、大腸菌をはじめノロウイルスを不活化する効果があります。

食中毒の原因であるO-157や大腸菌、ノロウイルス、サルモネラ菌なども除菌するので、キッチン周りで使用するにも最適です。

マイヘルパーION MAXは、環境に優しい洗浄剤でもあります。

優れた洗浄力を発揮しながらも、”水”だから環境汚染がゼロ。

自然の力を最大限に発揮した人と環境に優しい商品です。