車の窓ガラスがくもっていたり、汚れていたりすると、運転中の視界が悪くなるだけでなく、車内の雰囲気まで暗くなってしまいますよね。 特に梅雨時期や夏場は、エアコンの使用頻度が増えることで窓ガラスの内側に汚れがたまりやすく、定期的な掃除が欠かせません。 そんなときに注目されているのが、環境にやさしく、強力な洗浄力をもつアルカリ電解水です。

プロのクリーニング業者も使用しているこの洗浄液は、市販のガラスクリーナーとは一味違う効果を発揮します。 油汚れや皮脂汚れをすっきりと落とすだけでなく、除菌・消臭効果も期待できるため、車内環境を快適に保つことができます。 しかし、正しい使い方を知らないと、かえって窓ガラスにムラができたり、車の部品を傷めたりする可能性もあります。

この記事では、アルカリ電解水を使った車の窓ガラス掃除について、基本的な知識から実践的な使い方、注意点まで詳しく解説していきます。 初めての方でも安心して使えるように、必要な道具の準備から効果的なテクニックまで、順を追って説明していきますので、ぜひ最後までお読みください。

目次

アルカリ電解水が車内清掃に効果的な理由

皮脂汚れや飲食物による汚れを分解する仕組み

アルカリ電解水が車内の汚れに効果的な理由は、その化学的な性質にあります。 pH値が11以上の強アルカリ性をもつこの洗浄液は、酸性の汚れを中和して分解する力が非常に強いのです。 車内でよく見られる汚れの多くは、実は酸性の性質をもっています。

たとえば、ハンドルやシフトレバーに付着する手垢や皮脂汚れは、人間の皮膚から分泌される脂肪酸が主成分です。 これらの汚れは時間が経つと酸化して、より頑固な汚れになってしまいます。 アルカリ電解水は、こうした酸性の汚れと反応して、けん化作用という現象を起こします。

けん化作用とは、油脂がアルカリと反応して石けんのような物質に変化することで、汚れが水に溶けやすくなる現象です。 この作用により、こびりついた汚れも簡単に浮き上がらせることができるのです。 さらに、アルカリ電解水は界面活性剤を含まないため、二度拭きの必要がなく、作業効率も大幅にアップします。

車内で飲食をすることが多い方の場合、こぼれた飲み物や食べ物の汚れも問題になりますが、これらの汚れにもアルカリ電解水は効果を発揮します。 たんぱく質や糖分を含む汚れは、アルカリ性の環境下で分解されやすくなるため、シミになる前に素早く除去できます。 実際に、pH12.5以上のアルカリ電解水を使用した実験では、通常の水拭きと比較して約3倍の汚れ除去率を示したというデータもあります。

| 汚れの種類 | 主な成分 | アルカリ電解水の効果 |

|---|---|---|

| 皮脂汚れ | 脂肪酸、たんぱく質 | けん化作用で分解 |

| 食べこぼし | 油分、糖分、たんぱく質 | 中和・分解作用 |

| タバコのヤニ | タール、ニコチン | 溶解・浮上作用 |

| ほこり・チリ | 無機物、有機物の混合 | 静電気除去効果 |

除菌・消臭効果で車内環境を改善

アルカリ電解水のもうひとつの大きな特徴は、優れた除菌・消臭効果です。 pH12以上の強アルカリ性環境では、多くの細菌やウイルスが生存できません。 これは、細菌の細胞膜やウイルスのエンベロープが、強アルカリによって破壊されるためです。

車内は密閉空間であり、湿度や温度が上昇しやすいため、雑菌が繁殖しやすい環境といえます。 特に夏場は、エアコンの使用により結露が発生しやすく、カビの温床になることもあります。 アルカリ電解水を定期的に使用することで、こうした雑菌の繁殖を抑制し、清潔な車内環境を維持できます。

消臭効果についても、アルカリ電解水は非常に優れた性能を発揮します。 車内の嫌なにおいの原因は、主に有機物の腐敗や細菌の代謝によって発生する物質です。 アルカリ電解水は、これらのにおい成分を分解・中和することで、根本からにおいを除去します。

たとえば、ペットを車に乗せる機会が多い方の場合、動物特有のにおいが車内にこもりがちです。 このにおいの主成分であるアンモニアは、アルカリ性ではありますが、アルカリ電解水に含まれる水酸化物イオンがアンモニアを中和し、無臭の物質に変換します。 また、タバコのにおいについても、ニコチンやタールといった成分を分解することで、効果的に消臭できます。

除菌・消臭効果を最大限に発揮させるためのポイント:

• 汚れを除去したあとに、もう一度スプレーして除菌

• 10秒程度放置してから拭き取ると効果的

• エアコンの吹き出し口周辺も忘れずに処理

• 週1回程度の定期的な使用で効果を維持

• 使用後は十分に換気をおこなう

プロのクリーニング業者も採用する理由

プロのカークリーニング業者がアルカリ電解水を積極的に採用している理由は、その作業効率と安全性の高さにあります。 従来の化学洗剤と比較して、アルカリ電解水は人体への影響が少なく、作業者の健康を守りながら高い洗浄効果を発揮できます。 また、すすぎの必要がないため、作業時間を大幅に短縮できるというメリットもあります。

プロの現場では、時間あたりの作業効率が重要な要素となります。 アルカリ電解水を使用することで、通常の洗剤を使った場合と比較して、約30%の時間短縮が可能になるといわれています。 これは、泡立ちがなく、二度拭きが不要であることが大きく影響しています。

さらに、プロが重視するのは仕上がりの品質です。 アルカリ電解水は、適切に使用すれば拭きムラが残りにくく、均一できれいな仕上がりを実現できます。 特に、炭酸カリウムを電解質として使用したアルカリ電解水は、金属部分を傷めることなく、安心して使用できる点も評価されています。

実際のプロの作業現場では、汚れの程度に応じてアルカリ電解水の使い方を工夫しています。 軽い汚れの場合は直接スプレーして拭き取るだけですが、頑固な汚れの場合は、アルカリ電解水を含ませたクロスで数分間湿布してから拭き取るという方法を採用しています。 このような細かいテクニックの蓄積が、プロならではの仕上がりを生み出しているのです。

| プロが評価するポイント | 具体的な効果 |

|---|---|

| 作業効率の向上 | 30%の時間短縮 |

| 安全性の高さ | 手袋なしでも作業可能 |

| 仕上がりの美しさ | 拭きムラが残りにくい |

| コストパフォーマンス | 希釈して使用可能 |

| 環境への配慮 | 排水しても環境負荷が少ない |

車の窓ガラス掃除でアルカリ電解水を使うメリット

内窓の頑固な汚れもスッキリ落とせる

車の内窓は、外窓とは異なる特有の汚れが付着しやすい場所です。 外気にさらされる機会は少ないものの、車内の空気中に浮遊する油分や、乗員の呼気に含まれる水分などが原因で、時間とともに汚れが蓄積していきます。 アルカリ電解水は、こうした内窓特有の汚れに対して、優れた洗浄効果を発揮します。

タバコのヤニ汚れへの効果

タバコのヤニは、車の内窓掃除において最も厄介な汚れのひとつです。 ヤニの主成分であるタールは、粘着性が高く、通常の水拭きではなかなか落とすことができません。 しかし、アルカリ電解水を使用すると、このタール成分を効果的に分解し、浮き上がらせることができます。

ヤニ汚れは、時間が経つほど窓ガラスに強固に付着し、黄ばみの原因にもなります。 アルカリ電解水のpH12.5以上という強アルカリ性は、タールの分子構造を破壊し、水に溶けやすい状態に変化させます。 実際に使用した方の体験談では、1年以上蓄積したヤニ汚れも、アルカリ電解水を使って3回ほど拭き掃除をくり返すことで、ほぼ完全に除去できたという報告があります。

ヤニ汚れを効果的に落とすためのステップ:

- アルカリ電解水を窓全体にスプレーする

- 30秒から1分程度放置して汚れを浮かせる

- マイクロファイバークロスで円を描くように拭き取る

- 汚れがひどい場合は2〜3回くり返す

- 最後に乾いたクロスで仕上げ拭きをする

手垢や皮脂汚れの除去力

車の窓ガラスには、意外と多くの手垢や皮脂汚れが付着しています。 特に、小さなお子さんがいる家庭では、後部座席の窓ガラスに手形がびっしりということも珍しくありません。 これらの汚れは、見た目が悪いだけでなく、光の反射によって視界を妨げる原因にもなります。

アルカリ電解水は、皮脂汚れの主成分である脂肪酸を効率的に分解します。 手垢に含まれるたんぱく質も、アルカリ性の環境下では変性して水に溶けやすくなるため、簡単に除去できます。 市販のガラスクリーナーと比較すると、アルカリ電解水は約2倍の皮脂汚れ除去力があるという実験結果も報告されています。

拭き跡が残りにくい仕上がり

アルカリ電解水の大きなメリットのひとつは、拭き跡が残りにくいことです。 これは、アルカリ電解水が純水をベースにしており、余分な成分を含んでいないためです。 市販のガラスクリーナーには、界面活性剤や香料などが含まれていることが多く、これらの成分が窓ガラスに残って拭きムラの原因となることがあります。

拭き跡が残らない理由は、アルカリ電解水の蒸発特性にもあります。 適度な揮発性をもっているため、拭き取ったあとの水分が素早く蒸発し、ムラになりにくいのです。 ただし、完全に揮発性があるわけではないため、最後の仕上げ拭きは必要です。

拭き跡を最小限にするためのコツ: • スプレー量は適量を心がける(多すぎると乾燥に時間がかかる) • 縦方向と横方向を交互に拭く • 最後は必ず乾いたクロスで仕上げる • 直射日光が当たらない場所で作業する • 気温が高すぎる日は避ける(急速に乾燥してムラになりやすい)

| 仕上がりの比較 | アルカリ電解水 | 市販ガラスクリーナー |

|---|---|---|

| 拭きムラ | 少ない | やや多い |

| 作業時間 | 短い | 普通 |

| 透明度 | 高い | 普通〜高い |

| 持続性 | 長い | 普通 |

ガラスクリーナーとの違いと使い分け

アルカリ電解水と市販のガラスクリーナーには、それぞれ特徴があり、状況に応じて使い分けることが重要です。 アルカリ電解水は、油汚れや皮脂汚れに対して強力な洗浄力を発揮しますが、揮発性という点では、アルコール系のガラスクリーナーに劣ります。 一方、ガラスクリーナーは速乾性に優れていますが、頑固な汚れに対する洗浄力はアルカリ電解水ほどではありません。

プロのクリーニング業者は、この両者の特性を理解して、効果的に使い分けています。 たとえば、軽い汚れの場合はガラスクリーナーで素早く仕上げ、頑固な汚れがある場合はアルカリ電解水でしっかりと汚れを落としてから、ガラスクリーナーで仕上げるという方法を採用しています。 このような併用により、それぞれの弱点を補い合い、最高の仕上がりを実現できます。

使い分けの目安:

• 日常的な軽い汚れ → ガラスクリーナー

• タバコのヤニ、頑固な皮脂汚れ → アルカリ電解水

• 急いでいるとき → ガラスクリーナー

• しっかりと掃除したいとき → アルカリ電解水

• 仕上げの艶出し → ガラスクリーナー

アルカリ電解水を使った窓ガラスの掃除方法

内窓掃除の基本手順

必要な道具の準備

アルカリ電解水を使った窓ガラス掃除を始める前に、適切な道具を準備することが成功の鍵となります。 必要な道具をしっかりと揃えることで、作業効率が格段に向上し、美しい仕上がりを実現できます。 特に、クロスの選択は重要で、ガラス専用のものを使用することで、繊維が残らず、きれいに仕上げることができます。

基本的に必要な道具:

• アルカリ電解水(スプレーボトル入り)

• マイクロファイバークロス(3〜4枚)

• ガラス専用クロス(2枚以上)

• 使い古した綿タオル(温泉タオルのような薄手のもの)

• ゴム手袋(肌が弱い方は必須)

• バケツ(クロスを洗う用)

マイクロファイバークロスは、できれば毛足の短いものを選びましょう。 毛足が長いクロスは、窓ガラスに繊維が残りやすく、かえって汚く見えてしまうことがあります。 また、新品のクロスは一度洗濯してから使用することで、余分な繊維が落ち、より使いやすくなります。

効率的な拭き取り順序

窓ガラスの掃除は、順序を守ることで効率的に作業を進めることができます。 基本的には、上から下へ、奥から手前へという順番で進めていきます。 これは、汚れが重力で下に落ちることと、最後に手前を掃除することで、全体の仕上がりを確認しやすくするためです。

車内の窓ガラス掃除の推奨順序:

- フロントガラス(上部から下部へ)

- リアガラス(同様に上から下へ)

- 運転席側のサイドガラス

- 助手席側のサイドガラス

- 後部座席のサイドガラス

- サンルーフ(装備されている場合)

各窓ガラスを掃除する際は、まず全体にアルカリ電解水をスプレーし、30秒ほど放置してから拭き取りを開始します。 この待ち時間により、汚れが浮き上がり、より効果的に除去できます。 拭き取りは、最初に湿らせたクロスで汚れを取り除き、次に乾いたクロスで仕上げるという2段階で行います。

拭きムラ・拭きスジを防ぐテクニック

スプレーの吹きかけ方のコツ

アルカリ電解水のスプレー方法は、仕上がりの美しさを大きく左右します。 適切な距離と角度でスプレーすることで、液だれを防ぎ、均一に窓ガラスをぬらすことができます。 一般的に、窓ガラスから20〜30センチメートル離してスプレーするのが理想的です。

スプレーする際は、窓ガラスを縦横に区切って、各エリアに2〜3回ずつスプレーします。 全体に一度にスプレーするのではなく、セクションごとに作業を進めることで、乾燥によるムラを防げます。 特に夏場や暖房が効いている車内では、アルカリ電解水が素早く乾燥してしまうため、この方法が効果的です。

効果的なスプレー方法:

• 窓を4〜6つのエリアに分割して考える

• 各エリアに均等にスプレーする

• スプレー後はすぐに拭き取りを開始する

• 液だれしそうな場合は、下にクロスを当てる

• 細かい部分は、クロスに直接スプレーして拭く

仕上げ拭きのポイント

仕上げ拭きは、窓ガラスの透明度と美しさを決定づける重要な工程です。 この段階では、完全に乾いたクロスを使用し、残った水分と微細な汚れを取り除きます。 仕上げ拭きのコツは、力を入れすぎず、軽いタッチで素早く拭き上げることです。

仕上げ拭きの際は、縦方向と横方向を交互に拭くことで、拭き残しを防ぐことができます。 最初に縦方向で全体を拭き、次に横方向で確認しながら拭くという方法が効果的です。 このとき、窓ガラスに対して斜めから光を当てると、拭き残しや拭きムラが見えやすくなります。

| 仕上げ拭きの注意点 | 対処法 |

|---|---|

| 繊維が残る | ガラス専用クロスを使用 |

| 拭きムラが見える | 光の角度を変えて確認 |

| 端が拭けていない | 細めのクロスで丁寧に |

| 乾燥が早すぎる | エアコンを切って作業 |

外窓への使用について

アルカリ電解水を車の外窓に使用する際は、内窓とは異なる注意が必要です。 多くの車の外窓、特にフロントガラスには、撥水コーティングや油膜防止コーティングが施されています。 強アルカリ性のアルカリ電解水は、これらのコーティングを劣化させる可能性があるため、使用には慎重になる必要があります。

外窓の掃除にアルカリ電解水を使用する場合は、必ず目立たない部分でテストを行ってから全体に使用しましょう。 また、pH値が11程度の弱アルカリ性のものを選ぶか、水で希釈して使用することをおすすめします。 コーティングが施されていない古い車や、すでにコーティングが劣化している場合は、問題なく使用できることもあります。

外窓使用時の注意事項: • 撥水コーティング車には原則使用しない • 使用する場合は必ず希釈する(2〜3倍) • ボディに付着しないよう注意する • 使用後は必ず水で洗い流す • ゴムモールには付着させない

車内の各部位へのアルカリ電解水活用法

シート・チャイルドシートの清掃方法

布製シートへの使い方

布製シートは、汚れを吸収しやすく、一度汚れが染み込むとなかなか落ちにくいという特徴があります。 アルカリ電解水は、布製シートの奥深くまで浸透し、繊維に絡みついた汚れを効果的に分解します。 ただし、使用量には注意が必要で、シートがびしょびしょになるほどスプレーすると、乾燥に時間がかかり、生乾きのにおいの原因になります。

布製シートを掃除する際は、まず掃除機で表面のほこりやごみを取り除いてから、アルカリ電解水をスプレーします。 汚れがひどい部分は、スプレー後に柔らかいブラシで軽くこすると効果的です。 その後、マイクロファイバークロスで汚れを吸い取るように拭き取ります。

布製シート掃除の手順:

- 掃除機で表面のごみを除去

- アルカリ電解水を適量スプレー

- 5分程度放置して汚れを浮かせる

- 汚れた部分をブラシで軽くこする

- マイクロファイバークロスで拭き取る

- 窓を開けて十分に乾燥させる

チャイルドシートの掃除も基本的には同じ方法ですが、食べこぼしが多い場合は、先に固形物を取り除いてからアルカリ電解水を使用します。 ベルト部分は特に汚れやすいので、取り外し可能な場合は外して個別に掃除することをおすすめします。 また、プラスチック部分は、アルカリ電解水をクロスに含ませて拭くだけで十分きれいになります。

革シートへの注意点

革シートへのアルカリ電解水の使用は、基本的に避けるべきです。 本革は動物性たんぱく質でできており、強アルカリ性の液体に触れると、変色や硬化、ひび割れなどのダメージを受ける可能性があります。 特に、高級車に使用される天然皮革は、アルカリに対して非常に敏感です。

どうしても革シートにアルカリ電解水を使用したい場合は、必ず目立たない部分でテストを行い、問題がないことを確認してから使用します。 また、pH値の低い弱アルカリ性のものを選び、さらに水で2〜3倍に希釈して使用することが推奨されます。 使用後は、革専用のコンディショナーで保護することも忘れずに行いましょう。

革シートの代替清掃方法:

• 革専用クリーナーを使用する

• 中性洗剤を薄めた水で拭く

• 定期的にコンディショナーでメンテナンス

• 汚れたらすぐに拭き取る習慣をつける

• プロのクリーニングサービスを利用する

ダッシュボード・ハンドルの清掃

プラスチック部分への使用方法

ダッシュボードやハンドルの多くは、プラスチックや合成樹脂でできています。 これらの部分は、アルカリ電解水を安全に使用できる場所ですが、直接スプレーするのは避けるべきです。 電子機器やスイッチ類に液体が入り込むと、故障の原因になる可能性があります。

正しい使用方法は、マイクロファイバークロスにアルカリ電解水をスプレーし、そのクロスで拭き掃除をすることです。 この方法により、液だれのリスクを最小限に抑えながら、効果的に汚れを除去できます。 特に、ハンドルは皮脂汚れが蓄積しやすい場所なので、週1回程度の定期的な掃除がおすすめです。

ダッシュボード掃除のコツ:

• エアコンの吹き出し口は綿棒を使用

• 溝の部分は古い歯ブラシを活用

• つや出しが必要な場合は専用品を使用

• 直射日光で熱くなっている時は避ける

• 掃除後は乾拭きで仕上げる

| 部位別の注意点 | 対処方法 |

|---|---|

| メーター周り | クロスを固く絞って使用 |

| ナビ画面 | 使用を避ける |

| エアコンパネル | ボタンの隙間に注意 |

| シフトレバー | 可動部分への侵入を防ぐ |

液だれ防止のテクニック

液だれは、車内掃除において最も注意すべき問題のひとつです。 アルカリ電解水が電装品に侵入したり、革製品に付着したりすると、修理費用が高額になることもあります。 液だれを防ぐためには、適切な道具の使い方と、作業手順の工夫が必要です。

最も効果的な液だれ防止方法は、「スプレーしない」ことです。 つまり、窓ガラス以外の部分では、直接スプレーせずに、必ずクロスやタオルに含ませてから使用します。 また、作業時は下にタオルを敷いておくことで、万が一の液だれにも対応できます。

液だれ防止の実践的テクニック:

• スプレーボトルのノズルを霧が細かいものに交換

• クロスは8分目程度の湿り具合にする

• 上から下へ作業を進める

• 細かい部分は綿棒を使用

• 予備のタオルを常に手元に置く

フロアマット・ペダルの掃除

フロアマットとペダルは、車内で最も汚れやすい部分です。 靴についた泥や砂、雨水などが直接付着するため、定期的な掃除が欠かせません。 アルカリ電解水は、これらの頑固な汚れに対しても効果的に作用します。

フロアマットは、可能であれば車外に出して掃除することをおすすめします。 まず、マットをたたいて大きなごみを落とし、掃除機で細かいほこりを吸い取ります。 その後、アルカリ電解水をたっぷりとスプレーし、ブラシでこすり洗いをします。 汚れがひどい場合は、10分程度放置してから洗うと効果的です。

ペダルの掃除は、安全性を考慮して慎重に行う必要があります。 ペダルの表面は滑りやすくなると危険なので、掃除後は必ず乾拭きをして、完全に乾燥させることが重要です。 また、ペダルの裏側や支柱部分も忘れずに掃除しましょう。

フロアマット・ペダル掃除の手順:

- フロアマットを取り外す

- 大きなごみをたたき落とす

- 掃除機で細かいほこりを除去

- アルカリ電解水をスプレー

- ブラシでこすり洗い

- 水で洗い流す(フロアマットのみ)

- 十分に乾燥させてから車内に戻す

天井の汚れ落とし

車の天井は、見落としがちですが、実は多くの汚れが蓄積している場所です。 特に、タバコを吸う方の車では、天井にヤニが付着し、黄ばみや悪臭の原因となります。 アルカリ電解水を使った天井掃除は、これらの問題を効果的に解決できます。

天井の掃除は、液だれのリスクが高いため、特に注意が必要です。 アルカリ電解水は、クロスに含ませて使用し、決して直接スプレーしないようにします。 また、天井の素材によっては、シミになる可能性があるため、目立たない場所でテストしてから全体を掃除することが重要です。

天井掃除の注意点とコツ:

• クロスは固めに絞って使用

• 円を描くように優しく拭く

• 一度に広範囲を掃除しない

• 汚れがひどい場合は複数回に分けて作業

• 最後は必ず乾拭きで仕上げる

• 換気を十分に行いながら作業

天井の素材が布製の場合は、アルカリ電解水を薄めに調整し、軽く湿らせた程度のクロスで拭きます。 ビニール製や合成皮革製の場合は、通常の濃度で使用できますが、いずれの場合も作業後の乾燥が重要です。 窓を開けて風を通し、完全に乾燥させることで、カビの発生を防ぐことができます。

アルカリ電解水を車に使用する際の注意点

使用NGな箇所と部品

ボディなど車の外装への影響

アルカリ電解水を車のボディに使用することは、基本的におすすめできません。 車の塗装は、酸性雨や紫外線から車体を守るために、複数の層で構成されています。 強アルカリ性の液体は、これらの塗装層を傷める可能性があり、特にクリアコートを劣化させる危険性があります。

最近の車には、撥水コーティングやガラスコーティングが施されていることが多く、これらのコーティングもアルカリに弱い性質をもっています。 pH12以上のアルカリ電解水が長時間ボディに付着すると、コーティングが白く濁ったり、効果が失われたりすることがあります。 実際に、誤ってボディにアルカリ電解水をかけてしまった場合は、すぐに大量の水で洗い流す必要があります。

外装部分への影響と対策:

• 塗装面:変色や艶の低下のリスク

• メッキ部分:くもりや腐食の可能性

• ゴムモール:硬化や劣化の危険性

• プラスチック部品:白化現象の発生

• アルミホイール:黒ずみや腐食

また、ヘッドライトやテールライトのレンズ部分も注意が必要です。 これらは主にポリカーボネート樹脂でできており、強アルカリによって表面が白く濁ることがあります。 一度濁ってしまうと、研磨しない限り元に戻らないため、使用は避けるべきです。

| 外装部位 | リスクレベル | 代替清掃方法 |

|---|---|---|

| ボディ塗装 | 高 | カーシャンプー |

| ガラス(外側) | 中 | 専用ガラスクリーナー |

| タイヤ・ホイール | 高 | 専用クリーナー |

| ゴム部品 | 高 | 中性洗剤 |

電装品周りの取り扱い

現代の車は、多くの電子機器が搭載されており、これらへの水分の侵入は致命的な故障につながる可能性があります。 特に、ナビゲーションシステムやオーディオ機器、エアコンのコントロールパネルなどは、高価な部品であり、修理費用も高額になります。 アルカリ電解水を使用する際は、これらの電装品への配慮が不可欠です。

電装品の周りを掃除する場合は、必ず電源を切ってから作業を行います。 また、スイッチやボタンの隙間に液体が入らないよう、マスキングテープで保護することも有効です。 万が一、液体が侵入してしまった場合は、すぐに電源を切り、完全に乾燥させてから使用を再開します。

電装品保護のための対策: • 直接スプレーは絶対に避ける • クロスは固く絞って使用 • 細かい部分は綿棒で掃除 • 作業前に電源をオフにする • 液体侵入時は即座に対処 • 定期的な動作確認を実施

手荒れ防止と安全対策

アルカリ電解水は、市販の化学洗剤と比較して人体への影響は少ないといわれていますが、それでも強アルカリ性であることに変わりはありません。 長時間素手で扱うと、皮膚の油分が奪われ、手荒れの原因となることがあります。 特に、肌が敏感な方や、アトピー性皮膚炎などの皮膚疾患がある方は注意が必要です。

手荒れを防ぐ最も確実な方法は、ゴム手袋を着用することです。 使い捨てのニトリル手袋やビニール手袋でも十分な保護効果があります。 また、作業後は必ず手を水で洗い流し、ハンドクリームなどで保湿することも大切です。

安全に使用するための注意事項:

• 必ずゴム手袋を着用する

• 目に入らないよう注意する

• 換気を十分に行う

• 子供の手の届かない場所に保管

• 他の洗剤と混ぜない

• 使用後は手を洗い、保湿する

万が一、目に入ってしまった場合は、すぐに大量の水で15分以上洗い流し、異常を感じたら医療機関を受診します。 また、誤って飲み込んでしまった場合も、水を飲んで希釈し、医師の診察を受けることが重要です。 これらの事故を防ぐためにも、使用時は十分な注意が必要です。

保管方法と使用期限

アルカリ電解水の効果を長期間維持するためには、適切な保管方法が重要です。 直射日光や高温は、アルカリ電解水の成分を変化させ、洗浄力を低下させる原因となります。 保管場所は、冷暗所が理想的で、温度変化の少ない場所を選ぶことが大切です。

アルカリ電解水の使用期限は、製品によって異なりますが、一般的に製造から1〜2年程度とされています。 ただし、開封後は空気に触れることで徐々に中性に近づいていくため、3〜6か月を目安に使い切ることをおすすめします。 pH値が下がると洗浄力も低下するため、定期的に新しいものと交換することが効果的な掃除のポイントです。

適切な保管のポイント:

• 直射日光を避ける

• 15〜25℃の室温で保管

• 密閉できる容器に入れる

• 子供の手の届かない場所に置く

• 他の洗剤と分けて保管

• ラベルを貼って内容物を明示

| 保管条件 | 品質への影響 | 対策 |

|---|---|---|

| 高温環境 | pH値の低下 | 冷暗所保管 |

| 直射日光 | 成分の分解 | 遮光容器使用 |

| 開封状態 | 炭酸ガス吸収 | 密閉保管 |

| 長期保管 | 洗浄力低下 | 定期交換 |

車用アルカリ電解水の選び方

pH値の確認ポイント

汚れの種類に応じたpH値の目安

アルカリ電解水を選ぶ際、最も重要な指標となるのがpH値です。 pH値によって洗浄力が大きく変わるため、用途に応じて適切なpH値の製品を選ぶことが重要です。 車の窓ガラス掃除には、一般的にpH11〜13程度のものが適しています。

軽い汚れであれば、pH11程度の弱アルカリ性でも十分な効果が得られます。 一方、タバコのヤニや長期間蓄積した皮脂汚れなどの頑固な汚れには、pH12.5以上の強アルカリ性が必要です。 ただし、pH値が高すぎると、素材へのダメージリスクも高まるため、バランスが重要です。

汚れ別のpH値選択ガイド:

• 日常的なほこり・軽い汚れ:pH10〜11

• 皮脂汚れ・手垢:pH11〜12

• タバコのヤニ:pH12〜13

• 油汚れ・食べこぼし:pH12〜13

• カビ・雑菌対策:pH12以上

pH値の測定は、リトマス試験紙やpH計を使って自分で確認することもできます。 製品によっては、表示されているpH値と実際の値が異なることもあるため、心配な場合は確認してから使用することをおすすめします。 また、希釈して使用する場合は、希釈後のpH値も考慮する必要があります。

安全性とのバランス

pH値が高いほど洗浄力は強くなりますが、同時に人体や素材へのリスクも高まります。 家庭で使用する場合は、効果と安全性のバランスを考えて、pH12〜12.5程度の製品を選ぶのが無難です。 この範囲であれば、十分な洗浄力を保ちながら、適切な注意を払えば安全に使用できます。

プロ用の製品には、pH13以上の超強アルカリ性のものもありますが、これらは専門知識と経験が必要です。 一般の方が使用する場合は、必ず希釈して使用し、保護具を着用するなど、より慎重な取り扱いが求められます。 また、車内の素材によっては使用できない場合もあるため、事前の確認が不可欠です。

成分表示の確認事項

アルカリ電解水を選ぶ際は、成分表示を確認することが重要です。 主成分は水ですが、電解質として何を使用しているかによって、性能や安全性が変わってきます。 一般的には、炭酸カリウムや炭酸ナトリウムが使用されています。

炭酸カリウムを使用した製品は、金属を錆びさせにくいという特徴があります。 車内には多くの金属部品があるため、炭酸カリウムベースの製品を選ぶことで、安心して使用できます。 一方、塩化ナトリウム(食塩)を使用した製品は、金属を錆びさせる可能性があるため注意が必要です。

成分確認のチェックポイント:

• 電解質の種類(炭酸カリウム推奨)

• 添加物の有無(界面活性剤など)

• 防腐剤の使用状況

• 香料の有無

• 濃度表示の確認

また、一部の製品には界面活性剤が添加されているものがあります。 界面活性剤は洗浄力を高める効果がありますが、すすぎが必要になったり、泡立ちによって作業性が低下したりすることがあります。 車の窓ガラス掃除には、界面活性剤フリーの製品を選ぶことをおすすめします。

| 成分の種類 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 炭酸カリウム | 金属を錆びさせない | やや高価 |

| 炭酸ナトリウム | 安価で入手しやすい | 普通の性能 |

| 塩化ナトリウム | 非常に安価 | 金属腐食リスク |

| 界面活性剤添加 | 洗浄力向上 | すすぎ必要 |

スプレータイプとシートタイプの使い分け

アルカリ電解水は、スプレータイプとシートタイプの2種類が主流です。 それぞれに特徴があり、用途や好みに応じて使い分けることが重要です。 スプレータイプは汎用性が高く、シートタイプは手軽さが魅力です。

スプレータイプは、使用量を調節しやすく、広い面積を効率的に掃除できます。 また、クロスに含ませて使用することもできるため、液だれを防ぎながら作業できます。 詰め替え用も販売されていることが多く、コストパフォーマンスにも優れています。

シートタイプは、あらかじめアルカリ電解水が含まれているため、準備の手間がかかりません。 外出先での使用や、ちょっとした汚れをすぐに拭き取りたいときに便利です。 ただし、1枚あたりのコストは高くなりがちで、大掛かりな掃除には不向きです。

使い分けの目安:

• 定期的な掃除:スプレータイプ

• 緊急時の対応:シートタイプ

• 広範囲の掃除:スプレータイプ

• 部分的な汚れ:シートタイプ

• コスト重視:スプレータイプ

• 利便性重視:シートタイプ

最近では、泡タイプのアルカリ電解水も登場しています。 泡タイプは、垂直面でも液だれしにくく、汚れに密着して効果を発揮します。 ただし、泡を拭き取る手間がかかるため、窓ガラスの掃除にはあまり適していません。

まとめ

アルカリ電解水を使った車の窓ガラス掃除について、詳しく解説してきました。 強アルカリ性の力で頑固な汚れを分解し、除菌・消臭効果も期待できるアルカリ電解水は、車内環境を快適に保つための強力な味方となります。 正しい使い方と注意点を理解することで、プロ並みの仕上がりを実現できるでしょう。

特に重要なポイントは、使用する場所と素材を見極めることです。 内窓やプラスチック部分には効果的ですが、革製品や電装品、車の外装には使用を避けるか、十分な注意が必要です。 また、pH値や成分を確認して、用途に応じた製品を選ぶことも大切です。

定期的なメンテナンスにアルカリ電解水を取り入れることで、常にクリーンな車内空間を維持できます。 週に1回程度の頻度で窓ガラスを掃除すれば、汚れが蓄積することなく、いつでも気持ちよくドライブを楽しめるはずです。 環境にも優しいアルカリ電解水で、愛車をピカピカに保ちましょう。

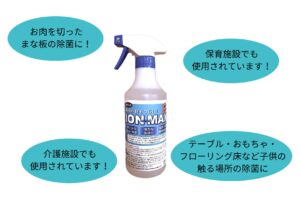

お掃除に万能なアルカリ電解水マイヘルパーION MAXのご紹介

アルカリ電解水は、お掃除に万能な洗浄剤として注目されています。

中でも、マイヘルパーION MAXは、高品質なアルカリ電解水として人気の商品です。

マイヘルパーION MAXは、pH12.5の強力なアルカリ性を持つ「水」です。

苛性ソーダなどの危険性のあるアルカリではなく、電子イオンをたくさん持った特殊なイオン水のため、科学火傷や皮膚刺激はありません。

また、「水」であるため、小さなお子様やペットのいるところでも安心して使用できます。

マイヘルパーION MAXは、強力な洗浄力を持っています。

アルカリイオンが汚れと物体の間に素早く浸透・付着し、付着した汚れの周りと物体の表面は、マイナスイオン同士の働きで反発しあって汚れが取れます。

さらに、マイヘルパーION MAXは、除菌・消臭効果も期待できます。

pH12.5の強アルカリ性のため、大腸菌をはじめノロウイルスを不活化する効果があります。

食中毒の原因であるO-157や大腸菌、ノロウイルス、サルモネラ菌なども除菌するので、キッチン周りで使用するにも最適です。

マイヘルパーION MAXは、環境に優しい洗浄剤でもあります。

優れた洗浄力を発揮しながらも、”水”だから環境汚染がゼロ。

自然の力を最大限に発揮した人と環境に優しい商品です。